この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。

福岡の街になくてはならない存在となったシェアサイクルサービス「チャリチャリ(Charichari)」。今やあの特徴的な赤い車体を目にしない日はない。ヘビーユーザーを自認する日髙悟氏(西日本鉄道株式会社・自動車事業本部未来モビリティ部長、ネクスト・モビリティ株式会社・代表取締役)が、チャリチャリの創始者で、連続起業家の家本賢太郎氏(neuet株式会社・代表取締役)とシェアサイクルと交通の未来について語り合う。

チャリチャリはスマートフォンアプリを使った自転車シェアリングサービス。ユーザーはアプリでポートにある自転車を探し、付けられたQRコードを読み取って解錠。目的地まで利用したら施錠してサービスを終了する仕組みだ。

福岡市で始まった事業は急成長し、2020年に名古屋と東京、2022年には熊本に進出し、サービスを展開している。中でも運営するneuetが「マザーシティ」と表現している福岡市では、累計アカウント数が81万人を突破。ポートは670カ所を超え、自転車の台数も4000台に迫っている。

実は私、毎日のようにチャリチャリを利用しているんです。自宅からはバスで通勤しているんですが、降車するバス停から会社の近くのコンビニまで自転車だとサッと行けて便利なんですよ。

ああ、それはうれしい。ありがとうございます。

最近はポートも自転車も増えていますよね。

はい。ただ、ユーザーの皆さんから「もっとポートを増やして欲しい」「エリアを拡大して欲しい」といった要望は数多く届きます。まだまだ、増やさなきゃ、と思っています。

2023年4月25日から年11月30日まで「おねがいチャリチャリ!“あったらいいなポート”大募集 by Charichari & LINE Fukuoka」というプロジェクトを実施しました。ユーザーが福岡市内エリアの新たな駐輪ポートの場所をLINEでリクエストできる仕組みです。現在、「友だち」が1万人を突破、5100以上のメッセージをいただきました。

何も配信していない、情報を集めるだけのアカウントなのに!?(笑)

はい。本当にありがたいことです。あらためて「チャリチャリは福岡のみなさんに愛されているな」と実感しました。近々、いただいた声の中から実現できることを発表できると思います。

市民と一緒にサービスを作っているところがすごいですよね。

そもそもチャリチャリは、僕らが一方的な提供者ではなく、ユーザーと共に作り上げていくサービスである、というスタンスで運営してきました。「福岡市のみなさんに、育ててもらって今がある」と思っています。

チャリチャリの前身である「メルチャリ」がシェアサイクルサービスを開始したのが2018年2月。福岡市との共同プロジェクトで、同年6月には「福岡スマートシェアサイクル実証実験事業」に認定された。

家本さんがシェアサイクルの事業に携わるまでの経緯を教えてください。

中学校を卒業した15歳の時に、IT企業を創業して、その後もいくつかの起業を手掛けてきました。一方で僕は幼い頃から鉄道、飛行機、バスなど乗り物に興味があって、中でも自転車が大好きでした。なので、グループ会社の中には日本最大の自転車リユースチェーンなど、自転車に関わる会社もあります。

つまり自転車の専門家でもあった、と?

そうなんです。以前から交流のあったメルカリの小泉文明社長(当時)から、「自転車のことなら、なんでもわかるでしょ?」と声を掛けてもらって、「メルチャリ」のプロジェクトの一員として参画することになったんです。サービスのリリース当初は、運営の裏側をマネジメントしていました。

その後、家本さんが事業を引き継ぐことになったと?

そうです。2019年の夏、実証実験の協定をメルカリと福岡市が結んでいる最中でした。実はサービスがスタートした年の年末には「僕が中心になって進めたほうが、絶対にうまくいく」と思っていたので(笑)、「譲ってください」とお願いしたんです。実証実験の途中で主体が変わってしまうというレアケースとなり、実験終了後にサービス名を「チャリチャリ」に変更したんです。

シェアサイクル事業は関東圏や関西圏を中心に全国225以上の都市で展開されている。行政との共同プロジェクトとして成長してきたチャリチャリだが、実は補助金は受けていない。日本でシェアサイクルを展開している事業者の多くが補助金を利用している中にあって、あえてサポートを受けないチャリチャリが、なぜ国内最速の成長を実現しているのか。

事業を引き継ぐときに最も大切にした点は?

「小さく試してみて、だめだったらやめる」といった中途半端なことでは絶対に成功しないと確信していました。だから、とにかくポートを頑張って増やして、併せて自転車の台数も増えるように、自分たちで自転車も作り続けるんだと決心しました。

日本ではシェアサイクルは儲からない、という声は強かったでしょう?

はい、みんなに言われました(笑)。確かに簡単ではないことはわかっていました。一方で行政からの補助なしで続けられる事業にしていくのが、すごく大事だと思ってやってきたんです。

そう考えたのは?

公費をあてにすると、もらえなくなった時点で事業の継続が難しくなる可能性が高い。依存しない体制づくりが必要だと考えました。

そうでしたか。しかし、経営的には苦しいですよね。黒字化までにはどれくらいかかったんですか。

5年ほどです。私が引き継いだときは、赤字が売上の10倍くらいでしたから、普通に考えたら手を出すべき事業じゃない。それでも、実現したいという強い思いがあったので、東京のベンチャーキャピタルやファンドの資金に頼るのではなく、資本は地域のみなさんに持っていただこうと、1社あたり1~2%の出資を募りました。実はこれ、地域資本に支えられてきた鉄道の歴史から学んだんです。

それだけ家本さんたちに「熱量」があったということですね。

ええ。だから日本で唯一の「垂直統合」型の事業モデルを構築することを決心したんです。垂直統合とは自社で車体の設計、製造、管理、運営のすべてを手掛けること。一般的にシェアサイクル事業を始めるとき、自社で全てを手掛けることの難しさから水平分業を選択すると思うんですよね。しかし、それではどうしても改善スピードが遅くなる。

具体的には?

たとえば「自転車を回収して必要なポートに届けるトラックのドライバーが直面した問題や感じたことは、すぐに全体に共有され、整備のスタッフから改善案が提示される」といったように、改善のサイクルがスピーディに回るのです。この垂直統合は西鉄さんをはじめ、鉄道会社やバス会社の事業モデルを研究して、学び、実践していることです。

確かに我々も、その表現を使うならば「垂直統合」ですね。

広域、たとえばサービス提供エリアが日本全国であれば、分業したほうが効率的になることもあるでしょうが、地域での発展を考えるときには分業しないほうがスピードも速いし、事業効率も上がる。あっ、ただ、自転車の運搬の2割ほどは、西鉄運輸さんに支えてもらっているんですけどね(笑)。西鉄さんの垂直統合の事業モデルはいつも参考にさせていただいています。

西鉄が参考になったのだとしたら、うれしいことです。

実際、チャリチャリのポートを作るときに、西鉄さんの天神のドミナントの展開のやり方など、すごく学びました。歴史的に、どういう風にバスや電車の路線をつくってきたのか、それはなぜなのか。これを当時の福岡の街づくりと照らし合わせながら考えていきました。

そうした視点がチャリチャリの普及に繋がったんですね。

西鉄さんと言えば、もうひとつ。チャリチャリは特に宣伝や広告はしてきませんでしたが、ポートの密度が上がったり、自転車の数が増えたりすることで、それが宣伝になりました。街中で見かけた人が「あれは何だろう?」と、潜在的な利用者が顕在化してくる。そのスパイラルをつくってきました。その状態を生み出したかったので、早く他都市に展開したいという気持ちを抑えて、福岡に集中しました。

最終的には、福岡のまちにチャリチャリがあふれることで、西鉄バスのような、福岡の当たり前の存在になると嬉しい。西鉄バスなんて、もはや透明ですものね。

透明?

たとえば天神の交差点に立つと、西鉄バスが走っている姿を必然的に目にすることになりますが、人々は「西鉄バスだ」と意識すらしない。つまり西鉄バスは透明な存在になっているんです。チャリチャリもいつかは透明になりたい。おこがましい言い方になりますが、その意味でも大きな目標です。

そう言っていただけると、背筋が伸びます。

これ、実話なんですが、3年前、最初に西鉄の不動産部門の方からビルの一部をポートとして貸し出すという主旨のメールが届いたとき、僕たちみんなで大喜びしたんです。「憧れの西鉄さんから、ついに声がかかったぞ!」って(笑)。その後はバスの営業所に置いていただけることも増えてきて、本当に感謝しています。

チャリチャリを運営するneuetは、グループ会社に自転車を設計、製造するメーカーも持つ。一見すると、チャリチャリは普通の自転車に見えるが、シェアサイクル専用に設計された、チャリチャリ専用の自転車なのである。シェアサイクルの車体は自己所有の自転車に比べて1日の利用時間が長いため、壊れにくく、メンテナンスのしやすい設計が求められる。赤い車体に施された一つひとつの工夫がチャリチャリ独自のノウハウであり、差別化要因となっているのだ。

この部屋には歴代のモデルがずらりと並んでいて、ユーザーとしてはワクワクします。改善を続けてきた、目に見える証拠ですね。

基本の設計は僕がやっているんですよ。

え、家本さんが?

はい。たとえば、一般的な自転車と比べると、重心が前にあるのがわかりますよね。どの大きさが街にフィットするのか。現在のデザインにたどり着くまでには、かなりの試行錯誤がありました。

絶妙なサイズ感なんですよね。

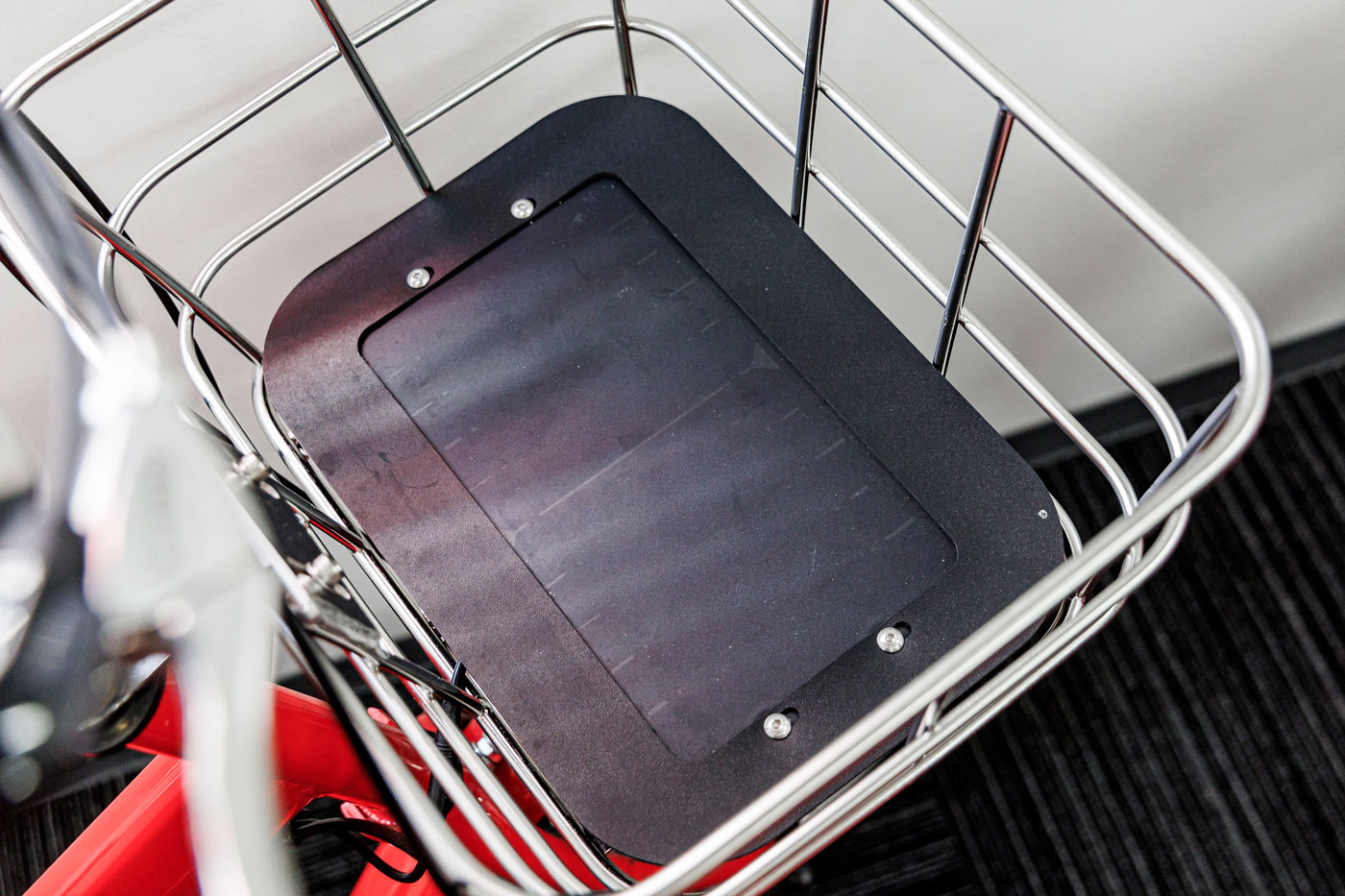

前のカゴの底の部分、実はソーラーパネルになっていて、ここで発電した電気でスマートロックを動かしています。電動自転車のほうはバッテリーがあるので、前からのケーブルがないでしょ。

なるほど、そういう理由だったのか!

ちなみに電動アシスト自転車のモデルは後輪にモーターをつけることが多いのですが、チャリチャリは前輪モーターを採用しています。そのほうがモーターが生み出す力を効率よく活かせるからです。

工夫の塊なんですね。

シェアサイクルの浸透によって、福岡市で暮らす人々のライフスタイルは確実に変化している。多くの人にとって自転車は「いつでも借りることができる乗り物」となった。今後、シェアサイクルは鉄道やバスなどの公共交通機関との連携で、街や市民の生活をどのように変えていく可能性があるのか。

チャリチャリの特徴の一つとして、ポートの9割以上がコンビニの駐車場やマンションの一角といった民間の土地を借りている、という点が挙げられます。これは世界的にも珍しいことです。

海外は行政がポートを道路上に整備するというのが一般的ですよね。

そうです。福岡市で言えば、たとえば天神の駐輪場の一部を、シェアサイクルにも割り当ててくれないかという思いはあります。ただ、特にマンションやアパートといった住宅の1階にポートがあるということは、ユーザーにとって利便性の向上に寄与しています。

ファーストワンマイル、つまり「外出するときの最初の足」になっているということですね。それがバスや鉄道の公共交通機関の利用拡大につながっていると思いますか?

チャリチャリと公共交通機関の乗り継ぎの利便性が高まることによって、利用拡大につながると考えています。たとえば福岡市の天神のポートまでチャリチャリを利用したユーザーが、2時間半後に熊本市のポートから乗ったら、これはバスを利用したのだとわかる。ただ、僕らは両端(チャリチャリのみ)のデータしか持っていないのが実情です。データはお渡しできるので、共同で分析すれば、交通政策に有効な様々な事実が見える化できるはず。福岡市全体の交通分担率で見ると、13%を自転車が担っているが、そのデータは有効に使われていません。

チャリチャリのシステムを見せてもらってうらやましく思うのは、電子的に管理されているので、あらゆるデータが仔細に取れるという点です。

課題は、このデータをどうやって街に還元させるか、ですね。

現在、西鉄では鉄道、バス、地下鉄など様々な交通データを集約して、まちの移動の全体を見える化するプロジェクトに参画しています。そうした取り組みにもぜひ参加していただきたいですね!

人口増を実現し発展を続けてきた福岡市ですが、次のフェイズに移行できるかどうかのタイミングが、まさに今だと思うんです。そのポイントは「交通」「モビリティハブ」だと確信しています。逆に言えば、今、交通が変わらなければ、次の50年の福岡市のデザインは、それほど変わらないだろうな、と思っています。

私たちもまったく同じことを考えています。たとえばこれまでバスは並行する鉄道などとシェア争いをしてきましたが、人口減でお客さまは減ってくるし、何より運転士不足が深刻さを増しています。となれば、役割分担と有益的な結びつきが不可欠。あらゆる交通を一つの乗り物サービスとして使ってもらえる未来を実現したいですね。

これまではポートや自転車を増やすことに一所懸命で、街のグランドデザインからチャリチャリの役割を考える視点が欠けていたことを反省しています。目の前の自転車を修理することに必死になっていたので……(笑)。

一緒にできることはたくさんあるはずです。

チャリチャリは2023年10月、三重県桑名市とシェアサイクル事業の実証実験を実施。また、2024年春の事業開始を目指し、福岡県久留米市と包括連携協定を締結したと発表した。これからの展開は?

福岡市では今後、事業をどれくらいまで拡大できる見込みですか。

課題はたくさんありますが、2~3万台と見ています。福岡市内にある、自己所有の自転車の台数は、世帯数をベースにした推計で100万台と言われています。自家用車の稼働率は約4%と言われていて、自転車も同じくらいでしょう。また、現在、日本の自転車の販売店が約1万4000店舗まで落ちてきているのに対して、交通分担率は約13%から変わっていません。つまり個人所有の自転車を支えきれなくなってきているんです。こうした背景から見ても、シェアサイクルの役割は大きくなってくると考えています。

所有から共有に一部が転換されるだけでも、街のデザインは変わってきますね。

10年ほど前、サンフランシスコで路肩のパーキングを廃止して公共のカフェスペースをつくる政策がスタートしました。おしゃれなテーブルと椅子を置いて、市民の場所として活用する。それで何が起きるかというと、自家用車の流入制限ができる。

市民の行動の変容を促したんですね。

そうなんです。これは交通の在り方によって街が変わった一例です。僕らはシェアサイクルだけではなく、福岡の街そのものに貢献していきたい。都市の中で各交通の役割がバラバラになっているのを立体で考えることで、健康や環境のことまで考えていきたいのです。

福岡への愛を感じますが、やはりスタートがこの街であることは大きかったですか?

こんなにスピーディにサービスが受け入れられたのは、福岡市民のみなさんの新しいものを認めてくれる気質によると思います。また、朝から夜まで人が動いているってところも福岡の街の特徴ですね。どの街でも朝夕の2回は使用率が高まるのですが、福岡はどの時間も移動が活発。1台につき1日4回以上利用してもらわないと採算が合わないので、福岡のこの特徴はありがたかった。

次なる進出を考えるとき、九州は意識していますか。

めちゃくちゃ意識してます(笑)。福岡、熊本、そして久留米と来て、次は……すでに検討段階に入っている都市があるとだけ言っておきます。

九州の交通が一体となるための取り組みを進めていますが、そこにシェアサイクルの存在は不可欠です。ぜひ、連携していきましょう。

neuet株式会社 代表取締役社長

株式会社クララオンライン 代表取締役社長

など多数の企業を経営している。

1981年生まれ、名古屋市出身。11歳で株式市場・経済に興味を持ち、13歳のころからはパソコンやIPネットワークに関心を持つ。15歳で文部省大学入学資格検定に合格。株式会社クララオンラインを設立。多数の要職を歴任している。

西日本鉄道株式会社 自動車事業本部未来モビリティ部長

ネクスト・モビリティ株式会社代表取締役社長

1995年入社。自動車局配属。福岡市内路線バス営業担当、一般管理部門などを経て2017年から新しいモビリティサービスの事業開発・販売を担当。2023年より現職。

この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。