この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。

2025年4月24日(木)に開業予定の「ONE FUKUOKA BLDG.(通称:ワンビル)」では、世界で活躍するアーティストの作品にも触れることができる。これまで金沢21世紀美術館の「Swimming Pool」などを手掛けたLeandro Erlich(レアンドロ・エルリッヒ)さんとフラワーアーティストのNicolai Bergmann(ニコライ・バーグマン)さんに、作品や制作過程について話を聞いた。

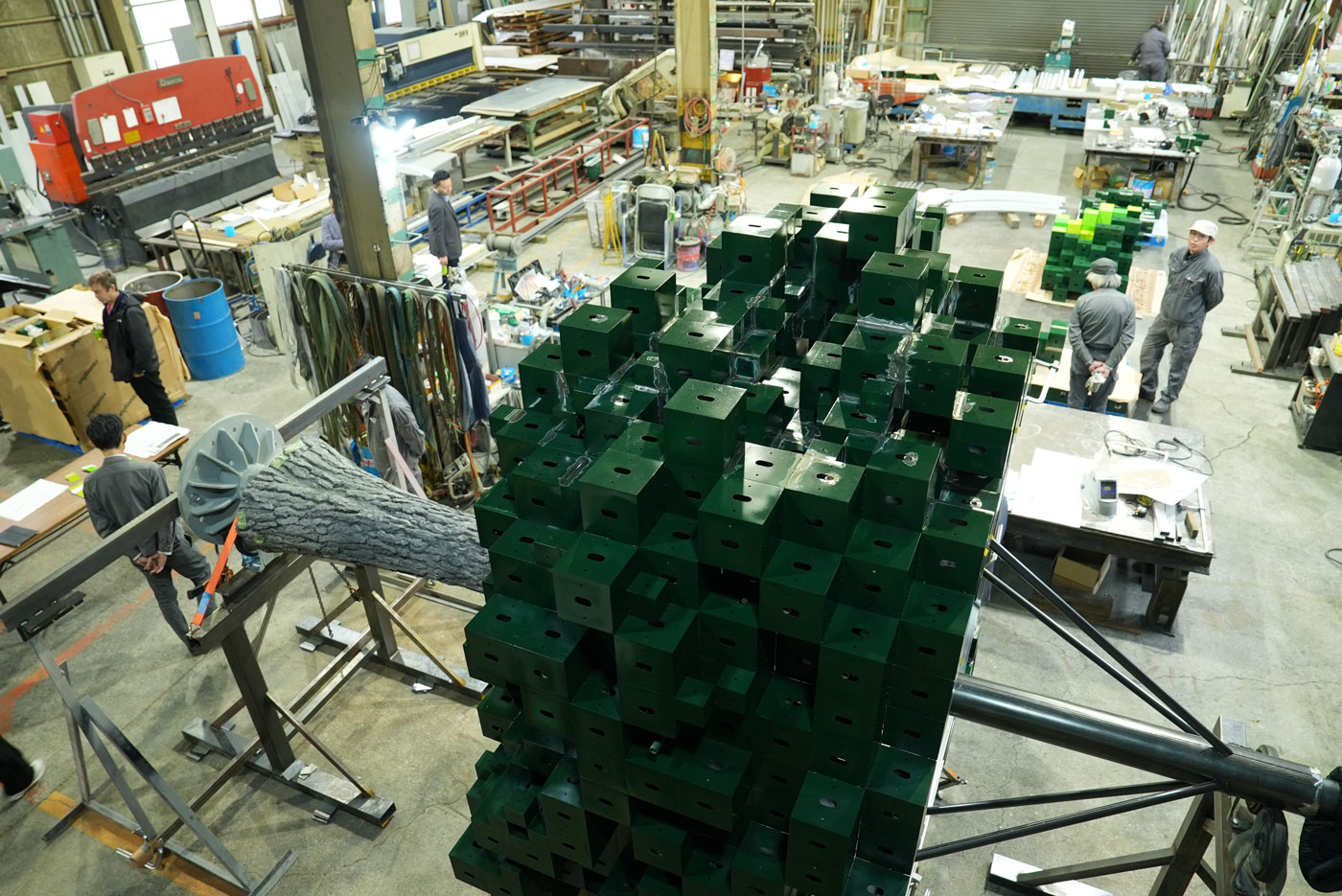

南西側広場に設置されるレアンドロ・エルリッヒさんの作品は、“現実の自然界”と“身の回りに存在するバーチャル”を組み合わせたインスタレーションになっている。ピクセル型の葉で構成された木を模したアートは、どのようにして生まれたのか。2024年10月、国内の工場で、制作中のピクセルツリーの仕上がりをチェックするレアンドロさんを訪ねてインタビューした。

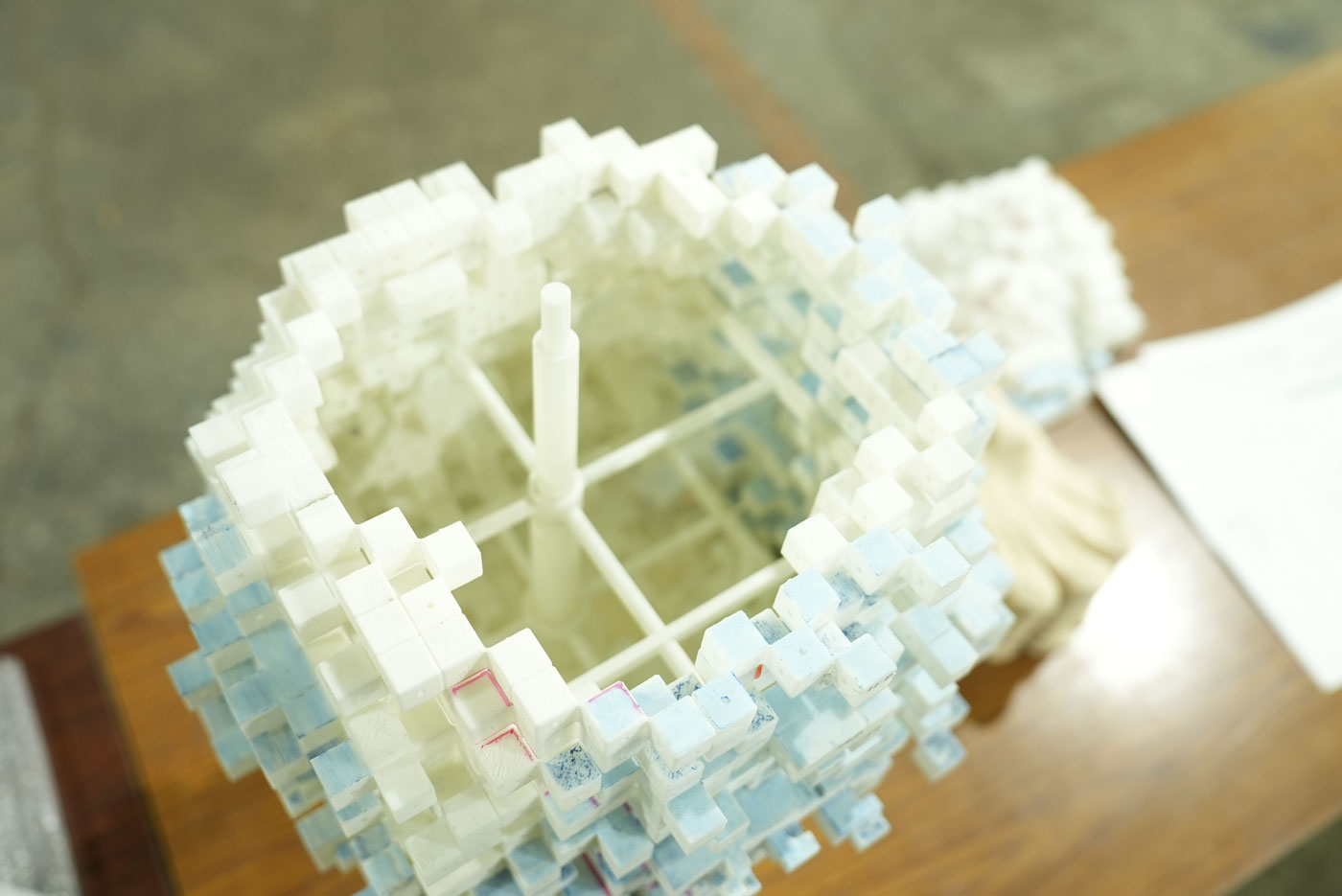

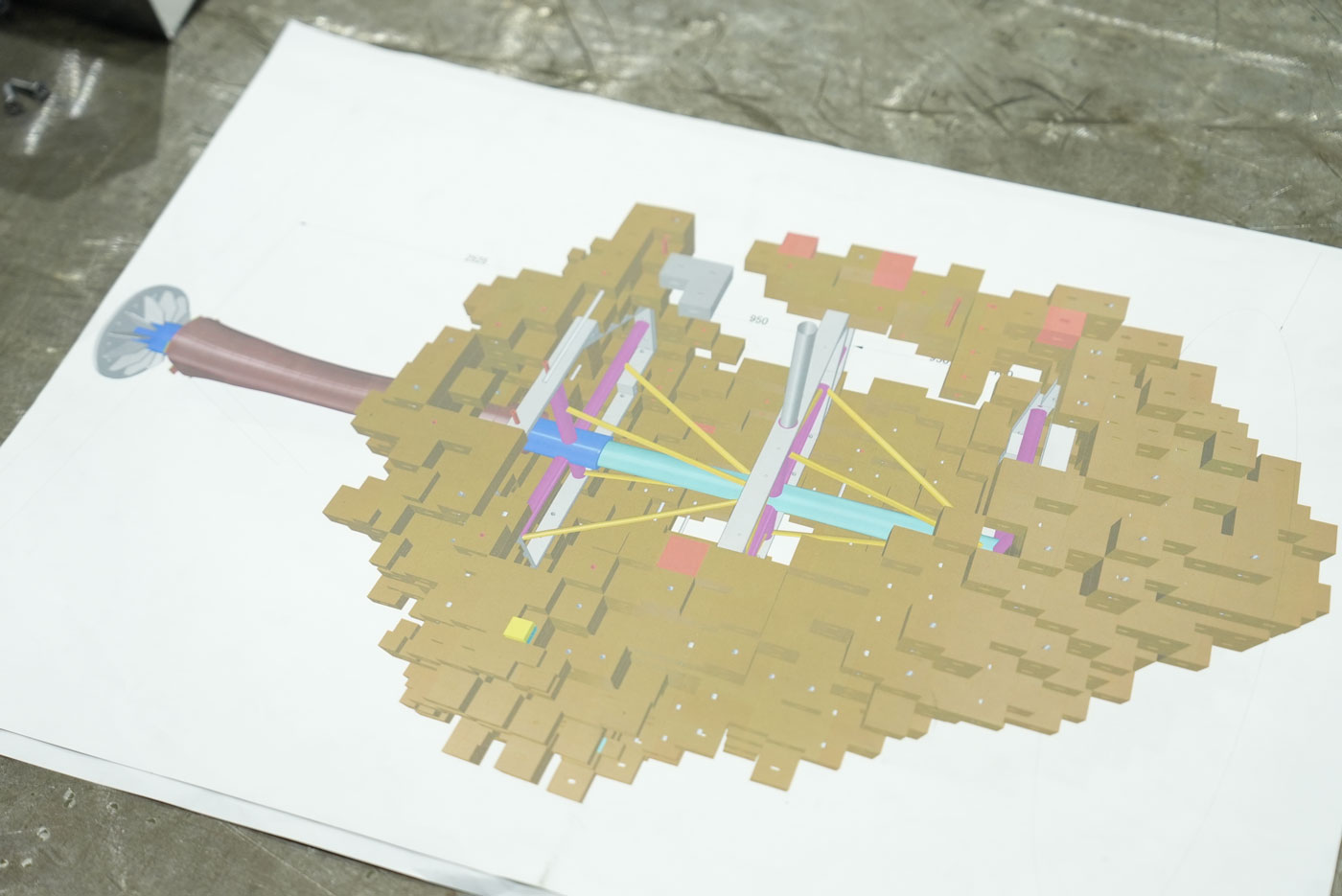

ステンレスとアルミでできた大小2,000個のキューブとアルミの鋳物でリアルに表現された木の幹で構成される『Pixel Tree』。レアンドロさんが訪れた工場では、キューブの加工や組み立てが着々と進められていた。

制作中のアートを見て、今どんなお気持ちですか?

とてもうれしく、感動しました。大小2,000個以上ものキューブを作り始めなければならないので、今私たちが見ている過程は今のところ中間地点と言えますね。

依頼を受けてから、どのようなお気持ちで制作に入りましたか?

現場を訪れ、新しい建物の完成予想図を見ました。そして、建物の物理的な特徴だけでなく、「創造交差点」というワンビルのコンセプトにも調和するアートにしようと思いました。また、新しい建物のための作品を制作することをとても楽しみにしていました。公共の場で、多くの人々が行き交う場所であるため、福岡市の新たなアート作品として注目を集めることになると考えています。

どのようなプロセスを経て作品ができあがったのでしょうか。

アイデアは、現代における私たちと自然との関係、そして私たちの生活がどれほどテクノロジーと深く絡み合っているかに基づいています。それでもなお、自然は私たちの生存にとって不可欠であり続けています。テクノロジーを通じて私たちが自然を見る視点と、自然そのものとの、ある種の融合を表現するというアイデアが私は好きなんです。

たくさんのキューブで構成された1本の木の形をした『Pixel Tree』。この考えに至るまでは、長く時間がかかったのでは?

ええ、その通りです。アイデアが頭に浮かんだとき、「私たちがピクセルについて考える場合、常に2次元で(平面的に)思い浮かべている」ということに気づかなかったからです。ピクセルは2次元的な表現に基づいており、それがピクセルとして機能します。

しかし、今回のアートでピクセルを3次元にすることで、新たな課題が生まれました。例えば、「光がピクセルにどのように影響するのか」「ピクセルの大きさがどうあるべきなのか」といったことを考えなければならないのです。

「何か新しいことが起こるだろう」と私は感じました。そのなかには、予想できたこともあれば、予想外のこともありました。そのため、木の形を最終的に作り出す方法を分析するのに、長い時間をかける必要があったのです。

試行錯誤した時間もあったのですか?

長い間テストしてきました。最初は、ブエノスアイレスにある私たちのスタジオでテストを行い、日本の現地チーム「ArtTank(アートタンク)」とも制作テストを重ねました。2つのチームが協力し、結果や試行を交換し合いながら作業を進めていましたね。

リアルな木の幹はすごく迫力があります。この幹はどこから?

この幹は、フランス・ボルドーで2023年に手掛けた作品でも登場しています。すごくお気に入りなんです。

現地視察で福岡を訪れたときに受けた印象は?

とても活気のある街だと思いました。楽しめましたし、なんと言うか、すごく独特で、素晴らしいエネルギーを感じました。また、大都市でありながら、少なくとも私が訪れたエリアでは徒歩圏内にたくさんの観光地がありましたね。

大都市でありながら、例えば、建物から海岸やウォーターフロントまで歩いて行ける広いエリアが街の中にある。地下街を歩くのもとても楽しかったですね。それから、たくさんの公共交通機関や駅、バス停、街を歩く人々も目にしました。

ワンビルのある天神以外で、訪れた地域はありますか?

福岡を訪れたのは2023年、ちょうど1年ほど前のことでした。太宰府に行って、太宰府天満宮の周りにある大きな木々を見ました。太宰府を訪れたときにはすでに木のことを考えていましたが、アイデアやインスピレーションは時として、何かの連鎖から生まれることがあります。

ワンビルを手掛ける西鉄は、福岡で長く鉄道やバスを走らせている企業でもあります。西鉄の印象は?また、その印象は作品に影響しましたか?

私はこれまで、さまざまな作品を制作してきました。その中には列車に関連したものや船に関連したものもあります。しかし、このプロジェクトにおいては企業の歴史や土地の記憶など、その背景を受け入れることが非常に重要だと感じました。企業から依頼された中で私にとって最も成功したプロジェクトは、企業が展開する複数の事業へのこだわりではなく、場所との繋がりを持つものだと考えたからです。

現在、西鉄がさまざまな分野で活動していることは明らかです。ただ、今回のプロジェクトに関しては、不動産開発という特定の分野において、新しくできるワンビルが地域社会に受け入れられ、気に入られる“新しい象徴”として存在することが不可欠だと考えています。

最初の訪問で、私たちは写真を撮影しましたが、地上からだけでなく、向かいのデパートからも撮影しました。駅やデパート、向かい側のビルの上から、大通りからも狭い通りからも、さまざまな視点から。そうすることで、この場所がどのように見えるか想像できました。

また、福岡の人々はとても親切で温かいと感じました。また、有名な「天神地下街」にはすでに多くの魅力があるように感じました。街路にある木々を見ながら、地上の通りを魅力的にするためにはどうすればいいかを考えました。これは、私が考えていたことのほんの一部ですけどね。その時は天気も良かったです。

西鉄のチームとの仕事はいかがでしたか?

一緒に仕事ができてとてもうれしかった。私の意図について非常に早く理解してくれたからです。プロジェクトを提案し、自分の意図を説明することもありますが、時には依頼側がそのプロジェクトを理解していなかったり、「これは正しいプロジェクトかどうか」と疑問を持たれたりすることもあります。

しかし、西鉄のみなさんはとても前向きに受け入れてくれ、すぐに理解してくれました。特に初めてプロジェクトを提案したとき、制作費が当初の予算よりも高くなってしまったのですが、制作の複雑さを理解したうえで熱意を示してくれて、プロジェクトを実現してくれました。本当に素晴らしいパートナーです。

ワンビルはオープン後、どのようになるべきだと思いますか?

いくつか良いアイデアがあると思います。会社にとって少ないコストで実現可能な範囲でね。例えば、福岡は音楽で有名ですよね。例えば、国際交流の場として音楽家などさまざまな人々が集まる3日間のコンベンションを開催するプログラムを作ることができますよね。彼らがゲストとしてホテルに滞在することで、ホテルにも新しくポジティブなアイデンティティが生まれます。

ワンビルは、ポジティブなものを創造し、魅力的な人々を街に呼び込むことがきっとできると思います。プランについて、もっと詳し知りたいですか?詳しくは、800-344....までお電話を。私のチームにつながりますから(笑)。

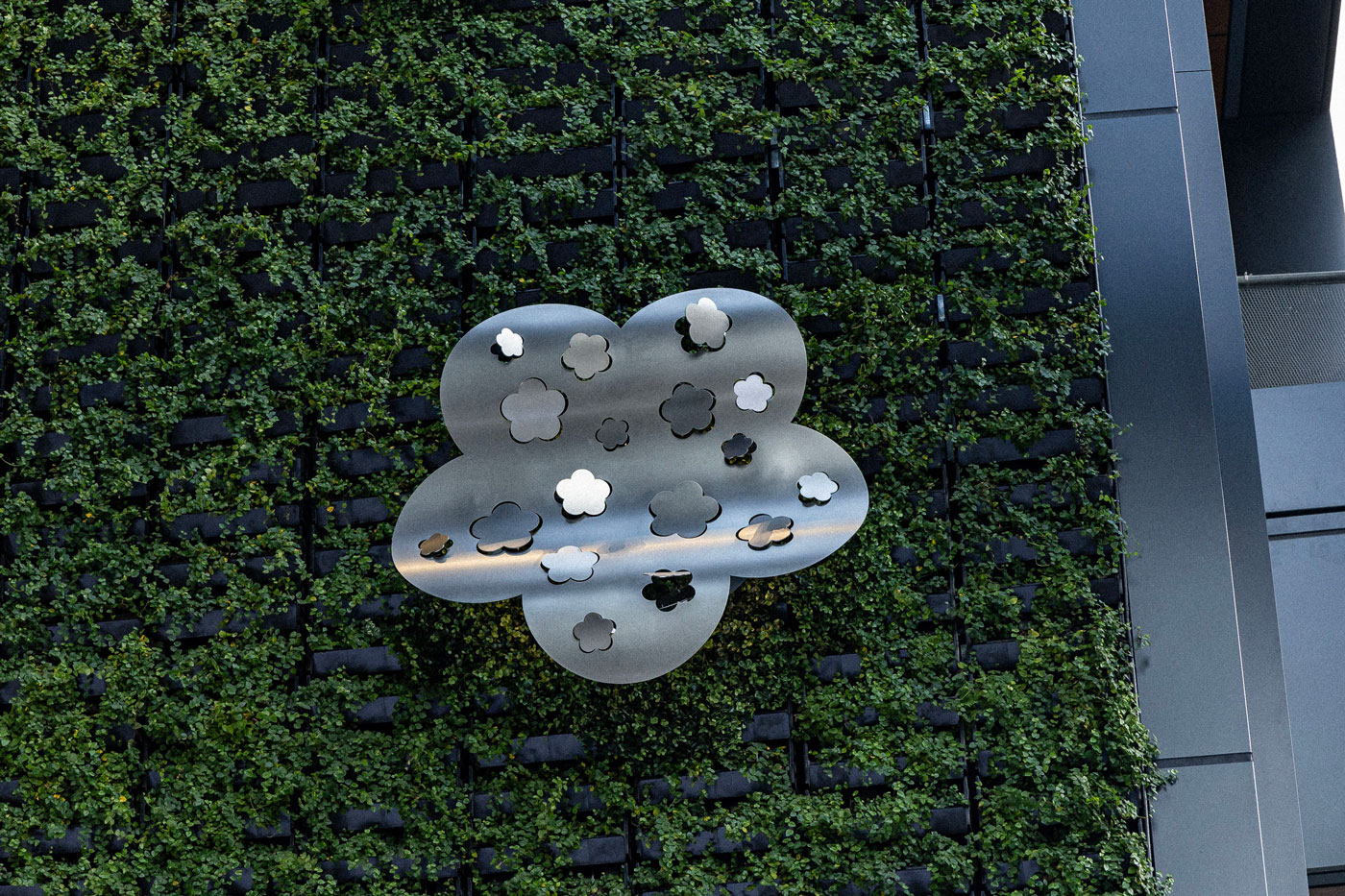

天神交差点とのランドマークとなる北西側広場には、約12メートル×約8メートルの大規模なアートが設置されている。壁面緑化とアートがコラボレーションしたこのインスタレーション『Future Bloom』。ニコライ・バーグマンさんが、福岡や天神にゆかりのある梅の花を大小さまざまなステンレスで表現したものだ。

この作品は、ビルの竣工に先駆けて2024年9月19日に一般公開された。作品公開にあたり、ニコライさんに制作について詳しく話を聞いた。

設置された作品を見た感想は?

とても長く大きなプロジェクトでしたので、こうして形になったことに、まずは安心しました。デザイナーの視点とプランの実現性のバランスを取りながら、効率、建築に係る法律や、ビル特有のルールなどをクリアして、最終的にとてもいい形に仕上がったと思っています。

ステンレスでできた梅の花は、どのようにして制作を?

国内の工場に依頼して制作しました。制作中は工場で光を当てるテストをしたり、厚みなどのチェックをしたりしながら。ステンレスなので、当然のことながらものすごく重たいんですよ。

梅の花は曲線がとても滑らかに見えます。

一見、厚くは見えないかもしれませんが、実は3mmもの厚さがあるのでステンレス製としてはとても分厚いですよ。1ミリに達するとステンレスは手では巻けませんので、これはかなり厚い。

どのようにして作られているのでしょうか?

平面のステンレスをカットして曲げていますが、制作のプロセスは一度で決定とはいきませんでした。まずはシルエットを作ることから始め、デザインを見て、遊びを取り入れながら、少しずつディテールを積み上げていきました。

少しずつ形を決めていきながら、想像したイメージを1つの小さな梅の花の中に落とし込んでいく。こうした流れで制作していったので、花びら一枚一枚の向きが全部違います。優れたデザインを実現させるためには幾多のプロセスを経る必要があり、1回の試作で「これです」と決まることはなかなかない。トライを繰り返すことが求められます。

照明や日光が当たった時の光の反射も作品に取り入れています。夜には作品が裏側から照らされたり、ビルの上部に設置された一列の強いスポットライトに照らされたりします。

小さい梅の花は、ベースとなる大きな花とつながっている?

はい、つながっています。90%を切り抜いて10%は土台につなげておき、花びらを巻いて角度をつけているといったイメージです。切り抜きにはレーザーカットを用いました。

そうした技術をデザインに取り入れるのは珍しいですよね。

はい。全て手作りなので、小さな花びらの角度が一つひとつ違います。梅の花の波の部分も縦であったり横であったり、寸法も140cm、100cm、80cmとそれぞれのサイズも異なります。同じものがないことによって、デザインの印象を強めています。離れて見てみると140cmの梅の花でも小さく見えるのですが、実はかなり大きいんですよ。

制作にあたり、どんな議論をしてきましたか?

私たちが携わるデザインの95%は生花を用いますが、今回は違います。そのため、制作チーム全体で長い間、生花を使わないデザインについて話し合ってきました。例えば、造花なのか、造花ではないのか、といったように。

その結果が今回の「グリーンウォールにステンレスの花を合わせて、長い年月、建物を飾るようなデザインにしよう」といった発想に結びついたと感じています。今回のプロジェクトを通じて、ひとつの夢であった「生花を使わないデザイン」が実現できたのは、アーティストとして、とてもうれしい経験でしたね。

植物と相反する金属素材で梅の花を作る発想はどこから?

少しずつプロセスを経ていった結果です。有機的な植物を無機質な金属で表現することが、面白いのでないかと。当初は錆びた鉄をイメージしていましたが、光の反射などの遊びの要素も取り入れたかったので、光沢のあるステンレスを選択しました。それから、ステンレスの光沢の度合いについて、マットなのか、艶があるのか、など詳細を詰め、こうして今の方向性に定まるまでには多くの案が挙がりましたね。

グリーンにフィカス(オオイタビ)を選んだ理由は?

風に強く丈夫で、自然環境に左右されにくく、1年を通して緑を保てるからです。今、グリーンウォールは世界中で流行っていて、多くの建物に取り入れています。しかしながら、100%うまくいっているグリーンウォールは非常に少ないのが実情です。枯れてしまったり、風や雨に負けてしまったり、日当たりが強すぎたり、原因は多岐にわたります。

そうしたなか、フィカスは非常に強いことがわかっています。どのような環境でも成長してくれるので、グリーンウォールに最適なのです。『Future Bloom』というテーマで、未来にある花を表現するのですから、枯れてしまうのは避けたかった。だから最も理想的な植物をとフィカスを選びました。

時間が経つと伸びてくるのでしょうか?

例えばアイビーなどの植物は日光に向かって伸びるので、壁から離れてしまいます。しかし、ヒカスは壁にペタッと生えてくれる。成長していく過程で根っこを伸ばすので、いっそう壁に密着します。まるで「何かにくっついていたい」という気持ちがあるように。「長く未来まで続くように」という私の想いとも合致しています。

壁面にびっしりと生えるように育っていきますので、ゆくゆくはステンレスの花に掛かったりするかもしれません。そのときには、年に一回くらいトリミングをすれば綺麗に保たれると考えています。すっきりした枠(ビルのデザイン)の中に緑があり、その中にステンレスの梅の花があるというイメージなので、上下左右に伸びたらデザインとしては、整えていきたいです。

ビルの外装を「枠」と捉えることで、デザインの印象が際立ちますね。

はっきりとした枠の中に何を見せるか。こうした「シンプルさ」とか「わかりやすさ」を備えたデザインが私の好みです。にぎやかなシルエットより、今年25周年になる私の代表作の「フラワーボックス」のようなビシッと収まっているシルエットに惹かれます。

今回手掛けた『Future Bloom』のような大きなインスタレーションやパブリックアートといった領域は、過去にも経験があったニコライさん。しかし、自身で経験したことのない初めての要素もあったと話す。

同じような事例は展示会では何度も経験してきましたが、展示会の作品はずっとそこに在り続けるわけではありません。一方、今回の『Future Bloom』で生きた花ではなくステンレスという素材で作品を仕上げ、さらにはパブリックな空間に常設されるといった試みで、初めての経験でした。むろん、ステンレスも自然のマテリアルではありますが。

もともと、「無機質なもの」と「生きた植物」という正反対のコントラストを好んでいるのですが、実は私にとって金属は身近な存在でもあります。19歳で日本に来た頃から溶接免許を持っていたので、スチールを使った制作は何度も手掛けたことがあります。

生花やドライフラワーに限らず、金属も身近だったんですね。

そうですね。だからこそ、今回のような作品をパブリックな空間に作ることができたのはうれしかったですね。こうした作品は、もちろんオープン初期にも心が躍るものですが、1年後、2年後と時が流れてまちに馴染んだころに作品の前を通るのをとても楽しみにしています。「ここに私の作品があるんだ」という実感が得られると思いますから。

照明でライトアップされるのもポイントですね。

基本の色は電球色ですが、いろんな色でライティングができます。10色以上のバリエーションがあり、春にはピンク、秋にはオレンジ、といった調整も可能です。ただ、私の考え方としては、色の変化で動きを見せるより、1色でスマートに見せる方が素敵だと思っています。

東京・南青山にフラッグシップストアを構え、天神・岩田屋にもショップを持つニコライさん。太宰府天満宮などでも過去に展示をおこなうなど、福岡とはゆかりが深く、年に何度も足を運んでいるのだとか。

福岡へは年に5、6回の頻度で来ています。岩田屋でのイベントや、福岡の伝統工芸の分野でのお手伝いや共作、福岡市の「一人一花運動」ではアンバサダーに着任しています。福岡の皆さんとのご縁に感謝しています。

福岡のまちの印象や好きなポイントは?

人がとても明るいですよね。生活しやすいまちで、すごく楽しい。いっしょに仕事をした西鉄のみなさんも明るくエネルギーがあると感じます。あと、食べ物も魅力的ですよね。

福岡というまちについては「コントラスト」に面白さを感じています。深い歴史をもつ太宰府天満宮と、都会的な天神。太宰府と天神を行ったり来たりする仕事をとても気に入っています。

ワンビルの前身である「福岡ビル」はご存知でしたか?

ビルの造作など細かい記憶は定かではないのですが、待ち合わせ場所として利用していました。「福ビルでお会いしましょう」といったやりとりを覚えています。まさに、今のワンビルの梅の花の下の場所でしたね。

西鉄電車やバスを利用したことは?

前回福岡に来たときは、天神から太宰府まで西鉄電車で移動しました。私がデザインしたフラワープリントが西鉄のバスに採用されたこともあり、電車のラッピングにも採用していただきました。「旅人」というバスは、期間限定の予定だったのですが7年経った今でもまだ現役です。

福岡で好きなお店やスポットは?

仕事を目的に訪れているので、どうしても天神や太宰府に目的地が集中しますね。そんななかで大好きなのは大濠公園です。よくランニングをしています。「東京にもこんな公園があったら」といつも思いますね。走ってもいい、歩いてもいい。スターバックスだってある。周りに車も通らないし、すごく上手に自然と共存していると思います。

ニコライさん自身は、普段花をどのように楽しんでいますか?

「花を飾る」と聞くと、「たくさんの花を生けなきゃいけないのかな」とイメージしてしまう人が多いのですが、決してそんなことはありません。例えば、1輪の花を飾るときでも、花屋さんに行って花を選び、持ち帰って、自宅に飾るというプロセスがありますよね。こうして花に関わっている時間のすべてが癒しになっていると、私は思います。花に関わることで、自分では気づいてない部分が癒される。

私自身、デスクワークをこなして提案を練り上げていると、忙しい1日を過ごす中でも、ほんの少しの時間フラワーショップに行って何かを作るだけで、忙しさを忘れることができます。花で何かを作るというのはとても楽しいことで、花に関わるのは健康的なことだと感じています。花に触れることで心のバランスをとっているのでしょう。

昔のように毎日フラワーショップに立って花に触れる生活ではないので、カレンダーを見ながらスケジューリングして「この日のこの時間に花を作る」と決めています。私にとって、とても大事なことです。

最後に、ワンビルの『Future Bloom』は訪れる人にどんなふうに見てほしいですか?

訪れる人々が「ワンビルの梅の花の下で待ち合わせましょう」って約束を交わしたりしてくれたら幸せな気持ちになりますね。開業が、そして時を重ねていくのもとても楽しみです。

2025年4月24日(木)に開業予定のワンビル。レアンドロさんの作品は南西側広場、福博であい通りの入り口(福岡市役所西交差点~渡辺通りの間)に設置されている。近くを通ったらぜひビルを見上げてみてください!

この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。