この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。

にしてつグループの長期ビジョン「にしてつまち夢ビジョン2035」の実現に向け発足した社内プロジェクト「Nishitetsu Innovation Team」、通称「NIT(ニット)」。有志の若手社員が集まり、西鉄の未来の事業について考えるこのプロジェクトでは、2023年度から2024年度まで約2年間にわたり実現可能な事業について企画・検討が進められてきた。

中間発表後に各班の事業計画を記事で紹介したのが2024年6月。2024年12月には、その集大成となる最終発表が行われた。

最終的にはどんな提案が発表されたのか? 最終発表に至るまで道のりや発表後の想いを参加者に語ってもらった。

にしてつグループの長期ビジョン「にしてつまち夢ビジョン2035」の実現に向けて発足した社内プロジェクト「Nishitetsu Innovation Team」、通称「NIT(ニット)」。有志の若手社員20名が集まり、2023年度から2024年度までの2年間にわたって、西鉄の未来の新しい事業についてアイデアを出し、実現に向けて検討してきた。

入社2年目から23年目まで、鉄道・自動車・都市開発・ホテル・海外開発など多様な人財がそろうなか、参加者は5名ずつ4チームに分かれて活動。外部講師を招いた講演会や交流会などインプット重視の活動からはじまった2023年度から、24年度には事業計画の立案・提案を見据えた打ち合わせや準備のフェーズへ。

2024年3月には「中間報告」を実施。そして12月、西鉄の林田社長をはじめ役員を前にした事業計画の「最終報告」が行われたのだった。

集大成として社長への「最終報告」の後、一年の活動を振り返る会合を開催。NITメンバー全員が集まった会合では、およそ2年間のNITの活動を通して「通常の業務では得られない学びがあった」「さまざまな部署のメンバーとの交流で社内の事業の理解が深まり、コミュニケーションが取りやすくなった」など、業務へのモチベーションアップや自身の成長につながるコメントが共有された。

4つのチームは、「グランピング」「サードプレイス」「ビストロバス」「植物工場」など時代の潮流を捉えたテーマを選出し、それぞれのビジネスプランを提案。その中で今回、既に提案先で検討が進んでいる「植物工場」を立案したチームを取材した。

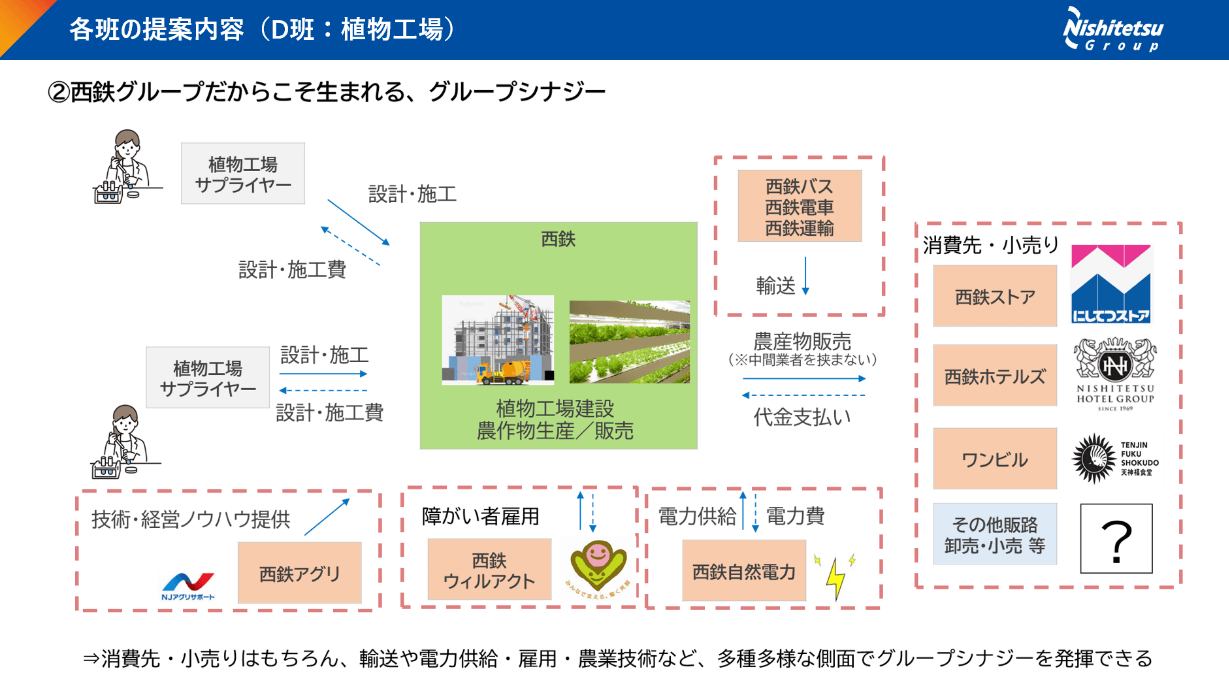

Dチームのテーマは「植物工場」。グループ内のアセットを活用し、高架下などの遊休地で生産した植物工場野菜を自社のサプライチェーンで販売する。

地球温暖化や気候変動による農作物への影響や農業の担い手不足などで懸念される、世界的な食料問題。20~30年後、国内農業生産力は半減し、経済力低下により輸入に頼る現状の食料供給を保持できなくなると言われるなか、安全・安心かつおいしい食品を提供したいと考えたのが立案のきっかけとなった。

都市開発、自動車、鉄道、首都圏開発、新領域などさまざまな事業部から集まって未来の課題を検討していくなか、数名の関心が集まったテーマが「食」や「農業」だったDチーム。そこで、西鉄グループのアセットを活用して未来を見据えたどんな事業が展開できるのか検討した結果、たどり着いたのが「植物工場」だった。

高架下などの遊休地を活用して葉物野菜を育て、自社の運輸網を活用してスーパーやホテル、その他必要な場所に製品を卸していく。ここまでの大まかな構想は2024年5月の中間発表時にはすでに描かれていたが、12月の最終発表までにはどのような準備を進めてきたのだろうか。

2年間をふりかえって、いかがでしたか?

約2年間という長期間にわたって進むプロジェクトだということを前提に、まずはそれぞれがどんなことをしたいのか、興味があるのかを話し合うところからスタートしました。食や農業に関する課題が話題にあがるなか、最終的にたどりついたのが「植物工場」でした。そこまでの検討が比較的早かったので、2024年度は実現に向けたアイデアをしっかりブラッシュアップできたのではないかと思っています。

今年度は植物工場を展開する事業者さんへの視察も実施できましたよね。これがすごく大きかったと思います。みんなそれぞれで想像していた現実があると思うのですが、一緒に現場を見て当事者の話を聞くことで、5人がイメージを共有できたのが良かったと感じました。

数ある野菜のなかでも葉物を想定した理由は?

外的要因を考慮しながら安定供給できるものを考えたとき、最も適しているのが葉物野菜だという結論にたどり着きました。ただ、葉物だけにこだわっているわけではなく、あくまでスタートが葉物であり、もし事業が波に乗ったら他の作物を検討してもいいのかな、と。

ひとつの野菜を販売するといっても、検討すべき点はまだたくさんあります。例えば価格。消費者が求めやすい価格で販売できるのがいちばんではありますが、生産量とコストを天秤にかけたとき、必ずしもうまくいくわけではありません。立案時は完全に机上で考えていたのですが、視察先で育てていたのも葉物だったので、そこで厳しい現実を見たのも事実です。

ビジネスでは、企画立案だけではなくビジネス化に至るまでの検証を含めた一連のプロセス自体が重要であり、このNITでもまさにそこが肝心なところ。商品としての価値を見据えて何を育てるのか選定していかなければビジネスとしては負けなので、そこは葛藤の繰り返しですね。

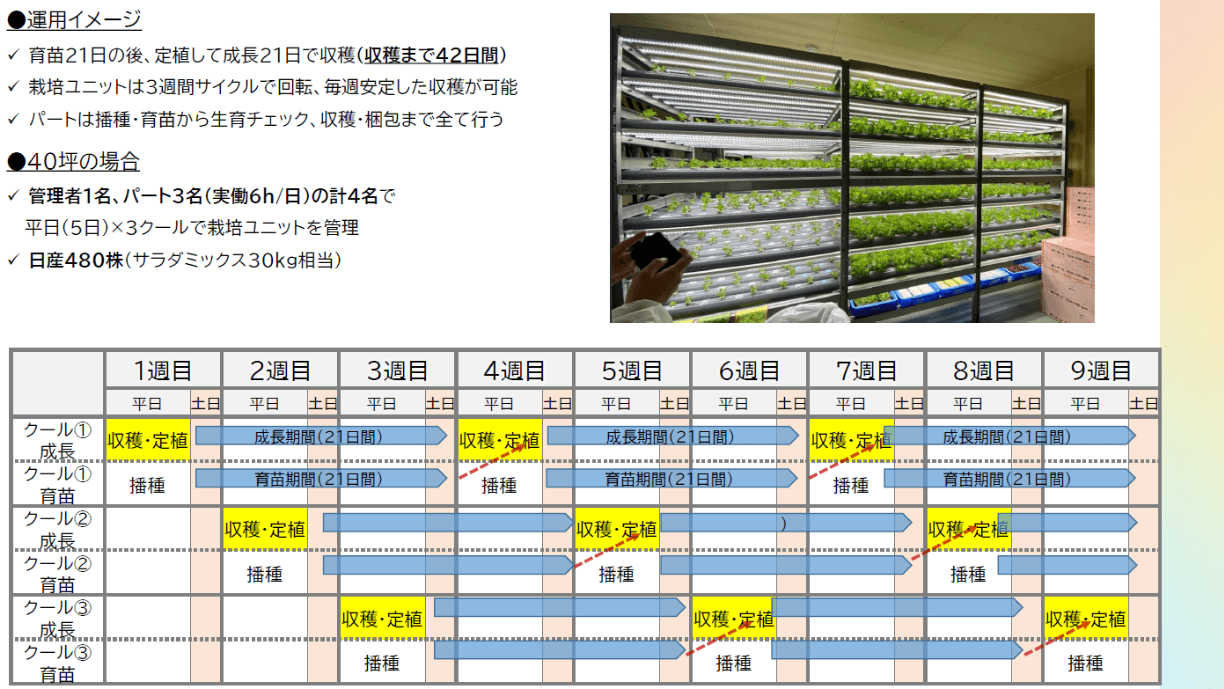

収穫までの日数やサイクル、収穫量なども詳細に試算されていました。こうした数字はどのように詰めていったのでしょうか?

数字に関しては、視察先の企業さまへのヒアリングでリアルに考えられるようになりました。今回のプロジェクトでは自社のアセット活用がテーマだったので、その点も踏まえながら。かなり細かい部分まで教えてくださったのでありがたかったですね。

個人的に難しさを感じていたのは、未来志向がNITの根底にあるとはわかりながら、現在の事業の延長上で事業計画を練らなければならないので、ある程度実現可能性が高いアイデアに収まりがちというか……。未来と現実の間でモヤモヤした気持ちは正直ありました。

たしかに、葛藤する面はありましたね。プロジェクト自体が長かったのもありますよね。それぞれが通常の業務をしっかりとこなしながらの参加になるので、モチベーションの保ち方で苦労したところはありました。

そうした苦労をどうやって乗り切ったのでしょうか?

それは、ちょうどいいところに「締め切り」というものがあって(笑)。リーダーの平野さんに引っ張っていただきながらがんばりました。

私自身もスタートアップの壁を肌身で実感しました。いくら社会課題に向き合ってビジネスモデルを設計しても、小規模植物工場で黒字化するのは難しいという現実も知ることになりました。

そうなれば、サプライチェーン全体を考慮する必要があるわけで、知恵を絞っていかなければなりません。単価や配送手段をどうするのか、アウトソージングなのかインソージングなのか、そうした組み立てはやはり素人なので苦労したなと思っています。

日々の業務とは異なる領域の事業計画を立て、自分たちの力で推進していかなければならないNITのプロジェクト。ゼロからイチを生み出す過程で考えたことや学んだことを聞いてみた。

普段の業務では決められた仕事があり、指示系統や立場が明確であるのが前提です。ところが、NITでは経験者がいるわけではなくて、全員がフラットな関係でプロジェクトを進める必要があります。話し合いや意思決定はどうするのか、日ごろとはまったく違う進め方なのが難しくもあり、楽しかったですね。

それぞれの業務で忙しさの波があり、その合間をぬってチームで集まるのは大変だったのですが、そうした中で互いに補いながら進めていけた実感はあります。

これまで違う事業部の方とここまでしっかり仕事をする機会がなかったので、一緒に考えられたことがすごく良かったと感じています。それぞれに専門的な知見があり、発言が経験に裏打ちされたものだと実感できました。「この分野はこの人が詳しい」とか「これはこの人に聞けばいい」とか考えながら前に進めるのは、いろんな事業部の人財が集まったからこそだと思います。

スタートアップの経営者に生の話を聞けたのは、特にためになりましたね。普段会社にいると、なかなかそうした機会って少なくて、機会がある人とない人で分かれてしまうと思うんです。起業の苦労や熱い想い、事業を生む難しさや楽しさに直接触れることができたことが、大きな学びにつながりました。

自分たちがいいと思うものが、市場で売れるとは限らない。だからこそ、よりリアルな消費者の声を汲み取ることが重要で、顧客探しから始めなければならない……。そこで田中さんと西鉄ホテルズの担当者さんのところへヒアリングしに行きましたよね。

そうでしたね。

こうしてグループ内で話をしに行って、その内容も踏まえて企画にまとめられたのは良かったと思います。

最後に、NITの活動で得たことで今後、通常の業務に生かせそうなことがあれば教えてください。

明確な業務内容やゴールがないなかでゼロからプロジェクトを作り上げる経験は、今回の活動が初めてでした。「何をするか」から一つひとつ積み上げていく過程は本当に貴重な経験だったので、今後生かすチャンスがあればと思います。

振り返って思うのは、ベンチャー企業のみなさんってやっぱりすごいな、ということですね。そのエネルギーや熱意にじかに接することができて刺激を受けました。また、日ごろの業務では不動産を管理する立場なので、場所を借りる大変さやリスクについてもあらためて大変だと実感できました。テナントさんの思いがより理解できるようになりましたね。

黒字化の難しさを実感しているだけに、今後、どうなっていくのか楽しみなのもあり、不安もあります。最終発表が終わっても全然安心はできていません(笑)。ただ、米や野菜などの物価上昇など、NITがスタートした2年前から見ても、社会はどんどん変化を遂げています。もっとやるべきことがたくさんありそうですね。

とくに若手は通常業務に追われがちですが、NITで考えてきたように、普段から自社の経営計画やビジョンについて考える習慣が身に付けられたらと思いました。

その通りですね。通常業務では自部門や今の世代のことだけで精いっぱいになりがちだけど、他の部門のことや子どもたちの世代のことなど、広い視点を持てたらいいですよね。

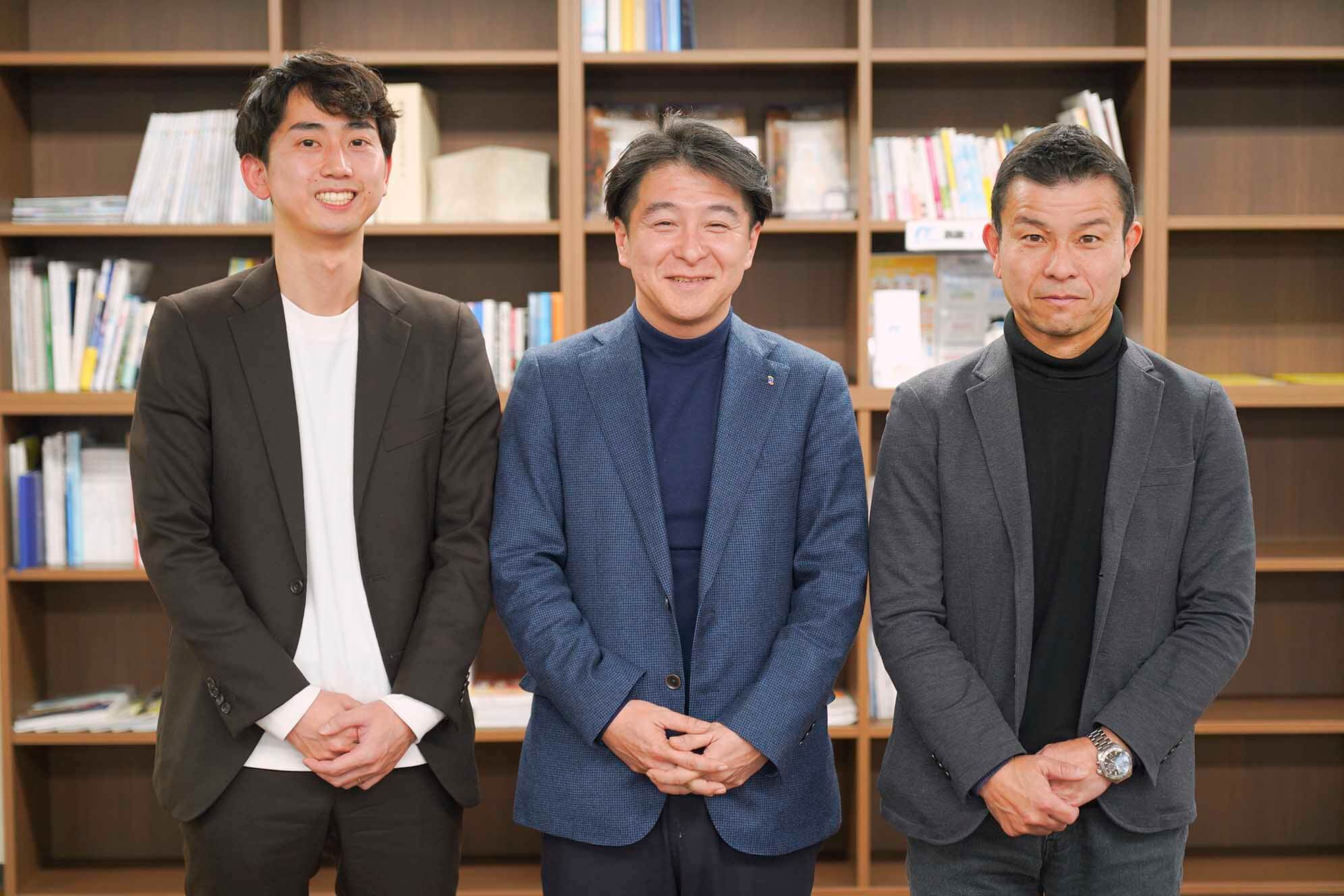

Dチームの提案を受けて、本格的な検討・検討を中心となって進めていくのが、西鉄で新規事業の推進を行う新領域事業開発部だ。同部署課長の森永豪さん、株式会社NJ アグリサポートに関する事業を推進する穴田勝美さん、塩田昂明さんに話を聞いた。

農業の現状、課題、西鉄のアセット等よく調べていただきました。

「植物工場」は、実は私たちも興味をもって研究を進めていたテーマなんですよ。Dチームの事業計画は、方向性としては私たちが考えていたことと同じでした。

中長期的な取り組みとなり、会社的にも意義ある事業になりそうですよね。

安定した収量、品質の維持に植物工場による栽培は大変有効です。一方、設備投資や電気代等コストは上がりがちです。いただいた資料を基に、どうしたら実現可能か(高単価な作物を栽培したり、安価なコンテナを利用したり、自然光と人工光を併用したり)、さらに検討していきますね。

西鉄グループはホテル事業や流通事業を展開しているため、すでに販路があるのは他社にない強みですよね。

西鉄グループの「安全・安心」のイメージもアドバンテージになるはずです。

NITの取り組みをどう見ていますか?

互いの部署への理解が深まった結果、連携が強くなるなどプラスに働いていけばうれしく思います。

こうしている今も、未来は常に変わっていく。それを常にウォッチングしていくことがNITにおいて大切な視点のひとつだと思います。どんな事業でも「チャレンジしたい」と手を挙げる人が増えてくれるといいですね。

Dチームのアイデアは今後、事業化に向けてさらに詳細な検討が進められていく。何か動きがあったらまたレポートするのでお楽しみに!

西日本鉄道株式会社 新領域事業開発本部

1997年入社

西日本鉄道株式会社 首都圏開発事業部

2013年入社

西日本鉄道株式会社 鉄道事業本部

2015年入社

西日本鉄道株式会社 都市開発事業本部

2018年入社

西日本鉄道株式会社 自動車事業本部

2021年入社

西日本鉄道株式会社 新領域事業開発部

1996年入社

西日本鉄道株式会社 新領域事業開発部

1999年入社

西日本鉄道株式会社 新領域事業開発部

2024年入社(TOPPAN株式会社から出向受入)

この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。