この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。

西鉄バスに関わる事業を担う「自動車事業本部」では、若手社員で構成される部門内横断プロジェクトがある。その名も「まちづくり交通ラボ」。実際にどんな活動をしているのか、参加する社員に詳しい話を聞いた。

「まちづくり交通ラボ」(以下、まち交ラボ)とは、西鉄バス関連の事業を手掛ける「自動車事業本部」の部門内横断プロジェクトのこと。バス事業に関する勉強会の開催や、他社・他地域への視察を通じて公共交通について学ぶなど、日常業務では経験できない活動を企画運営している。

まち交ラボが発足したのは2018年。なぜこうしたプロジェクトが生まれたのか? 2024年度の幹事を務めた自動車事業本部計画部の牛島寛喜さんと同営業部の吉原智也さんに話を聞いた。

なぜ「まち交ラボ」ができたのでしょうか?

自動車事業本部には約130名の社員(本社勤務者)が所属し、6つの部門(人財戦略推進室、計画部、未来モビリティ部、営業部、業務部、技術部)に分かれています※2024年4月1日時点。その中でもさらにたくさんの種類の業務があり、一人がすべての業務に関わるには何年もかかります。

また、入社して数年は日常業務に慣れることで精いっぱいになり、社外の方との関わりも多いとはいえないため、外部交流を通じた学びが少ないことが課題でした。時代の変化に応じた公共交通サービスを提供すべき部署であり、知識力や対応力などさまざまな力が若手でも求められることから、自分たちで学び、主体的に考える仕組みを作ろうとしてできたのが「まち交ラボ」です。

バス事業の更なる発展を目指し、当時の若手社員が自ら企画して立ち上げたプロジェクトであり、例年数名の幹事団で構成される。2024年度の幹事団は5名。いずれも自ら志望して主体的に幹事の役割を担っている。

幹事団の募集対象者は、自動車事業本部に所属する入社数年内の若手、主に係員社員だ。自ら手を挙げれば誰でも参加することができる。

実際、社内で開催した勉強会には係員のみならず係長や課長が参加してくださったこともあります。興味を持っていただけると、やはりすごくうれしいですね。

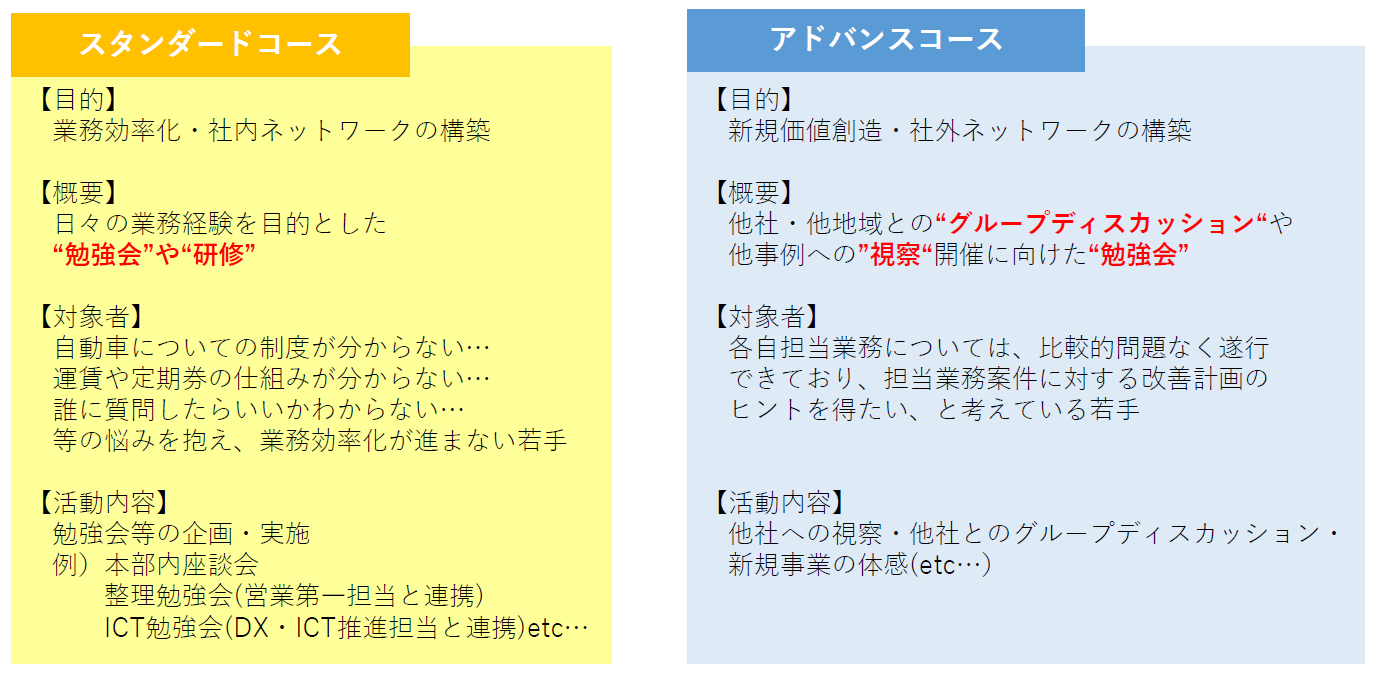

社員によって所属部署や業務が異なるため、日常業務の遂行力の向上を目的とした勉強会や研修がメインの【スタンダードコース】と、他社・他地域とのディスカッションや視察などで新しい価値の創造やネットワーク構築をめざす【アドバンスコース】の2つのコースが設けられているのもポイントだ。いずれのコースも、参加者が自由に選ぶことができる。(2つとも選ぶ、ほか1回限定の参加などもOK)

他の部署の方がどんな仕事をしているのか把握できれば、誰にどんな相談をすればいいかが分かるようになります。実際、私も新入社員の頃は座談会のおかげで業務がスムーズになり、コミュニケーションも取りやすくなりました。

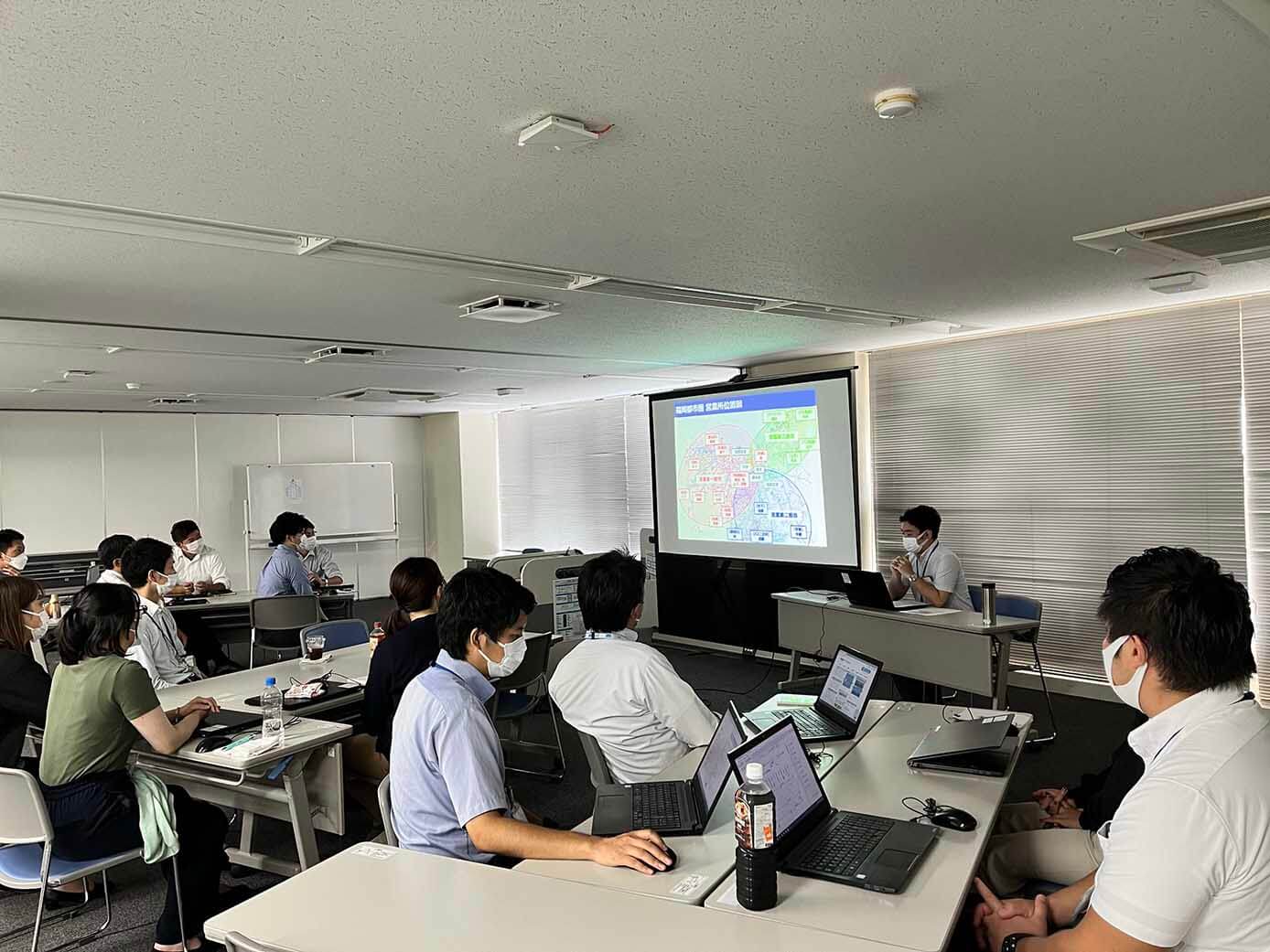

具体的な活動内容は年度ごとに幹事が検討し、勉強会や外部視察などを企画している。

2024年度はどんな活動を?

今年度は「完全キャッシュレス」をテーマに、大きく3つの活動を計画してきました。1つ目は、北九州エリアの公共交通機関の視察です。西鉄バス北九州の営業所を見学し、現金管理における業務負担やリスクについて学び、キャッシュレス化により解消できる問題が多いなと感じました。また北九州市の交通網を支えている北九州モノレールへ訪問し、事業所の見学や意見交換をおこないました。

同じ西鉄グループでも、地域が違えば管理や運営方法、自治体との関係性などさまざまな違いがあります。北九州地域のリアルな交通を知れたことで、私たちにはない交通のあり方の可能性や新しいアイデア、福岡地区の課題などが見えてきました。

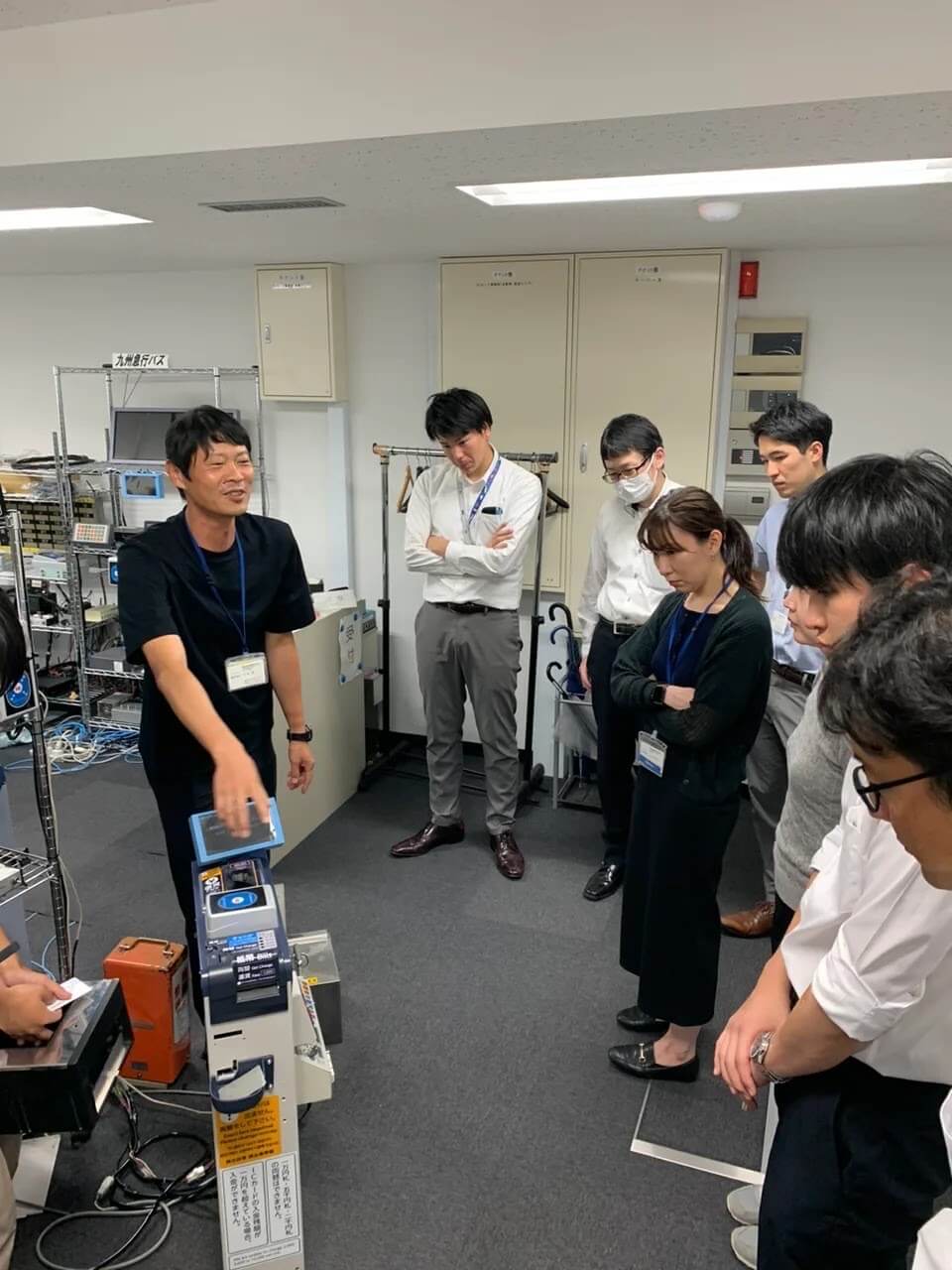

2つ目の活動は「ICT研修」です。新硬貨・新紙幣の導入を機に、西鉄バスでは新しい運賃箱の導入を進めています。研修では実機を使い、新運賃箱を導入した際の精算までの流れを確認し、営業所見学の際に感じた現金管理の負担がとても改善されているように感じました。さらに、今後のキャッシュレス化次第でより改良できる可能性も見えました。本社に勤務する社員は部署によっては普段現場に赴くことが少ないので、各車両や営業所でどのように運賃が精算・管理されているのか、自分の目で確かめることができ、貴重な機会となりました。

3つ目は2025年2月に実施した外部研修です。北関東視察班と都市圏視察班に分かれて、「キャッシュレス化」を促進している事業者への外部視察を実施しました。

運転士や管理者の業務負担軽減や利用者の利便性向上など、キャッシュレス化にはさまざまなメリットが考えられますが、完全に導入するまでは準備期間が必要です。2024年12月3日から2025年2月末まで、西鉄では、観光利用が多い路線のみで完全キャッシュレスバスの実証運行を行い、2026年3月末まで延長実施することが決定しています。

将来的に路線バスの完全キャッシュレス化を促進したい場合、いったいどんなことが起こるのか。また、利用者の視点にはどう映り、どんな声が届いているのかをヒアリングするために企画しました。

目的としては、先進的なキャッシュレス対応を展開している茨城交通さまへのヒアリングを通して知見を深めること。また、生活路線で実証運行を行っている関東自動車さまへのヒアリングや試乗を通して、今後の展開を検討するうえでのヒントにしたいと考えました。

①北関東視察班(茨城交通、関東自動車)と②都市圏視察班(神奈川中央交通、東京ドーム)の2班、各8名ずつに分かれて実施された本視察。それぞれ1泊2日で事業所や現場をまわり、班ごとに視察内容をまとめて発表した。

外部視察実施後には、参加者に対してアンケートを実施。学びや発見をヒアリングしたところ、

「当初想定していた自分の考えと異なる回答も多くあり、先入観の恐ろしさを痛感した。事業者ごとに事業規模は異なり運営パフォーマンスも異なるため、西鉄では経験することのない課題を知り、今後西鉄が検討する上での知識を体得できた」(5年目 係員 北関東視察班)

「自治体や地域住民との連携の重要性を再認識した」(5年目 係員 都市圏視察班)

「深刻な運転士不足である中、新しい取り組みにもチャレンジをしていることがわかった。西鉄でもやれることはまだあると実感できた」(7年目 係員 北関東視察班)

など、たくさんの前向きなコメントが寄せられた。

対象者の誰にでも開かれた参加型のプロジェクトでありながら、活動内容の企画から実施までを自分たちの手で進めていく「まち交ラボ」の活動。参加したことで自分自身や業務にはどんな変化が起こるのだろうか?

1年間幹事として活動して、いかがでしたか?

私は入社以来、同部門の営業部に所属していましたが、2024年4月に計画部に異動となり、「心機一転、新しいことを始めたい!」と思ったのが参加のきっかけでした。

西鉄バスの今後のあり方について戦略を立てるのが計画部門の仕事なので、他の部署の方々と連携しながら主体的にチームをまとめる力も求められると思い、リーダーシップを身に付けたいと思って幹事にも手をあげました。もともとキャッシュレス化に興味があり、「まち交ラボ」で勉強会や外部視察を企画できたことは大きな収穫でしたね。

私も、日常の業務では経験できないことが多く、成長のための貴重な機会になったと実感しています。特に、企画、運営までを担当し、他社・他地域の担当者と直接コミュニケーションを取ることは通常業務では経験が少なかったので、一つひとつの過程が学びとなりました。

それに、幹事として企画する以上、「参加者にとって有意義な研修にしなければ」という思いも生まれます。そうすると、日ごろはなかった視点で物事を見られるようになった気がします。

勉強会や研修の実施にあたっては企画書を作成したり、実施後は報告書をまとめたりもするので、全体を俯瞰してまとめる力も磨かれました。企画力、発信力、人をつなげる力。業務に必要なたくさんの力を身につけることができたと思います。

もちろん、会社の費用で活動をするので、ただ自分たちの要望を唱えるだけではありません。自分たちが実現したいことをプレゼンして、認めてもらえて初めて実現できるわけですから、その分、「しっかりしなきゃ」という自覚も強くなり、良い意味での緊張感や責任感も強くなります。

成長したと思うところは?

主体性を持てるようになりました。何かを実現するにはいろんな人に協力を得る必要があるので、巻き込む力も大切です。私は、幹事になる前はいち参加者でしたが、幹事になると立場も全然違います。「まち交ラボ」との向き合い方がまた一段と深くなりました。

私自身、以前はどちらかというと待ちの姿勢だったのが、自分から動けるようになったと思います。それは、「まち交ラボ」の活動を通して「やればできる」ことに気付くことができたから。通常業務でも、指示を待つのではなく自ら率先して動くようになったと実感しています。

若手社員が主体的に考え、行動するきっかけとなっている「まち交ラボ」。その参加者たちの経験やアイデアこそがブレイクスルーを生み出し、今後の公共交通を担うカギになるかもしれない。

西日本鉄道株式会社

自動車事業本部 計画部 計画担当

2020年入社。自動車事業本部に配属後、営業部で福岡市内のダイヤや運賃の管理・改正を担当。2024年4月より計画部。収支や決算業務、事業計画などに携わる。

西日本鉄道株式会社

自動車事業本部 営業部 営業第二担当 営業係

2021年入社。営業部でダイヤや運賃の管理・改正を担当。現在は主に福岡市の東・南エリア等を担当する営業第二担当。なかでも大野城・太宰府・筑紫野・朝倉など県南地域を担当する。

この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。