この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。

人財こそ会社の宝――西鉄は将来のあるべき姿を示した「企業理念」と、「まち夢ビジョン2035」の実現のため、経営戦略と連動した人財育成に力を注いでいる。社会の構造や人々の価値観が目まぐるしく変化するこの時代に「どのような人財を、どのように育成」しようとしているのか。西鉄の人事部人財開発課・課長の石谷賢信さんに話を聞いた。

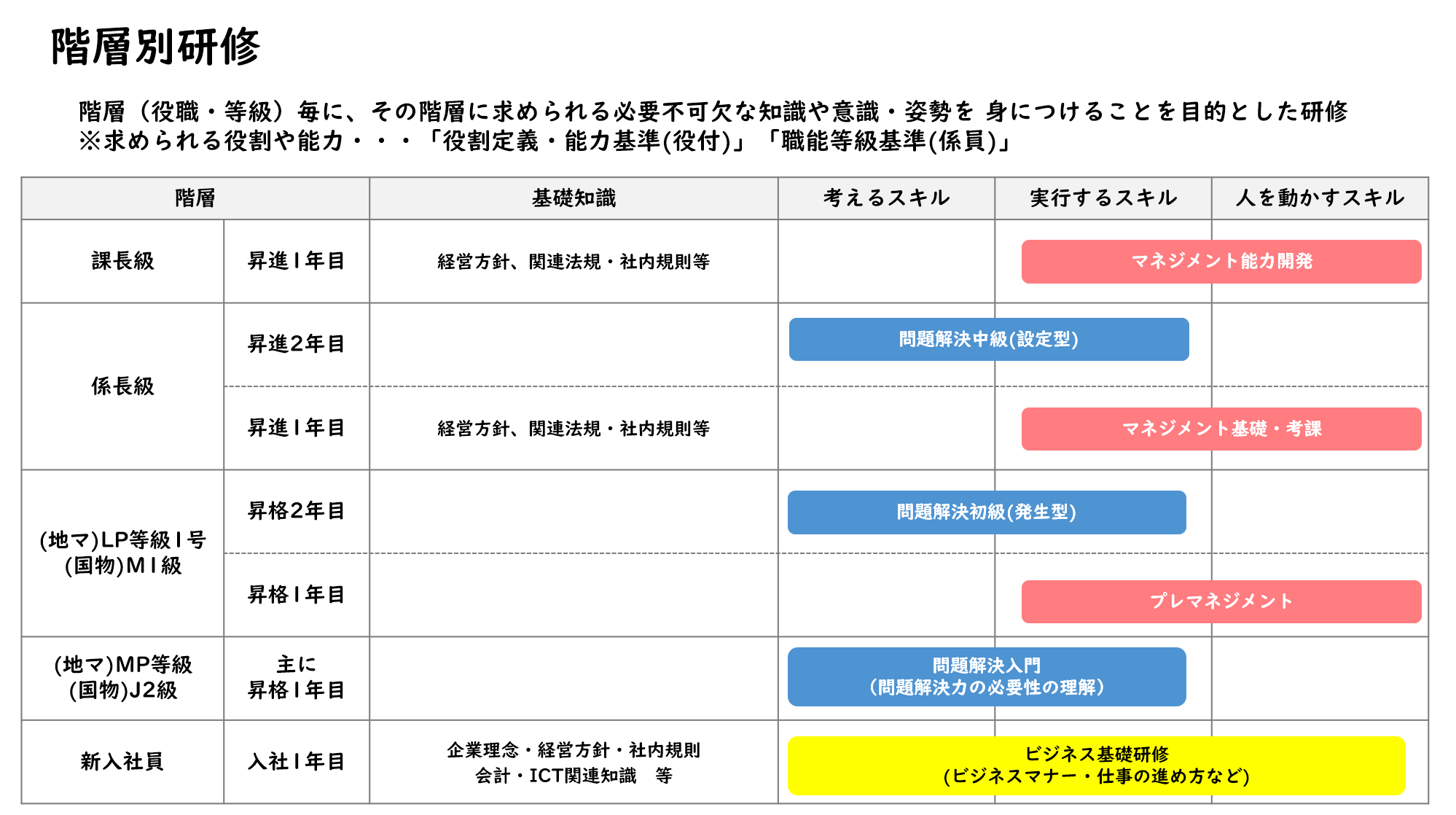

西鉄に入社すると、どのような研修が実際に受けられて、将来どのようなキャリアパスが描けるんだろう。西鉄ではさまざまな人財育成施策が実施されているが、なかでも石谷さんは、新入社員から課長クラスまでの従業員に向けて実施される「階層別研修」を人財育成の基本の“き”として紹介してくれた。

階層別研修は入社時から始まる必須の研修で、主に昇進・昇格のタイミングで実施されます。それぞれの階層で必要になる知識や意識・姿勢を学び、スキルアップを図ることができる育成施策です。

たとえば、地域マーケット部門の新卒で入社する社員は、入社後すぐにスタートする「配属前研修」で、これから仕事をするための土台づくりを行います。職務上の必要知識、ビジネスの基本を身につけるための基礎研修に加え、社内の各部門を一定期間体験して職場の全体像をつかむ「事業部門研修」などを実施しています。

その先の階層では、より実践的な知識とスキルを身につけるために「問題解決」や「マネジメント」といった切り口で研修が実施されます。円滑に仕事を進めていくうえでの課題設定や状況判断力を養うとともに、チームで協働して価値を創出するための仕組み、チームとの関わり方について学び、実践に繋げます。

上の図のように、階層別研修では仕事をするうえでのスキルを、「考える」「実行する」「人を動かす」の3つに分けている。問題解決に関する研修では「考える・実行する」スキルを、マネジメントに関する研修では「実行する・人を動かす」スキルを習得するといった流れで、従業員は昇進・昇格するほどに高度なスキルを身につけ、総合力のある人財に育っていく。

自身の役割に求められるスキルを、最適なタイミングで習得できる階層別研修は新入社員にとっても、中堅として、また管理職として立場が変わる従業員にとっても大きな安心材料だ。

多くの時間を割いて実施される階層別研修は手厚い人財育成施策と見て取れる。ただ、それでも石谷さんは「あくまで最低限の育成環境」だと話を続ける。

現代のビジネスシーンは、VUCA(ブーカ)という言葉が表すように未来の予測が難しい局面を迎えています。会社として「こうあるべきだ」というビジョンを掲げつつも、環境変化に応じた柔軟な対応が求められる時代です。今後、こうした「柔軟さ」は働く人たちにとっても重要な資質となるでしょう。

また、人口減少や少子高齢化が進み、地域のコミュニティや家族形態は刻々と変化しています。育児や介護への関与も含め、個人がそれぞれのライフステージによって変化する価値観で働くことが当たり前になるでしょう。働く人それぞれが、その時点での自身にとっての最適なワーク・ライフ・バランスを設定したうえで自身のキャリアも見据えながら、自律的に成長していく形になると思います。

会社に求められるニーズも多様、個人の適性、成長のニーズ・タイミングも多様。階層別研修のような全ての従業員が受ける一律的な研修では十分とは言えないのです。

※VUCA:Volatility(変動性)、Uncertainty(不確実性)、Complexity(複雑性)、Ambiguity(曖昧性)の頭文字を組み合わせた言葉。変化が激しく、未来の予測が困難な状況を指す。

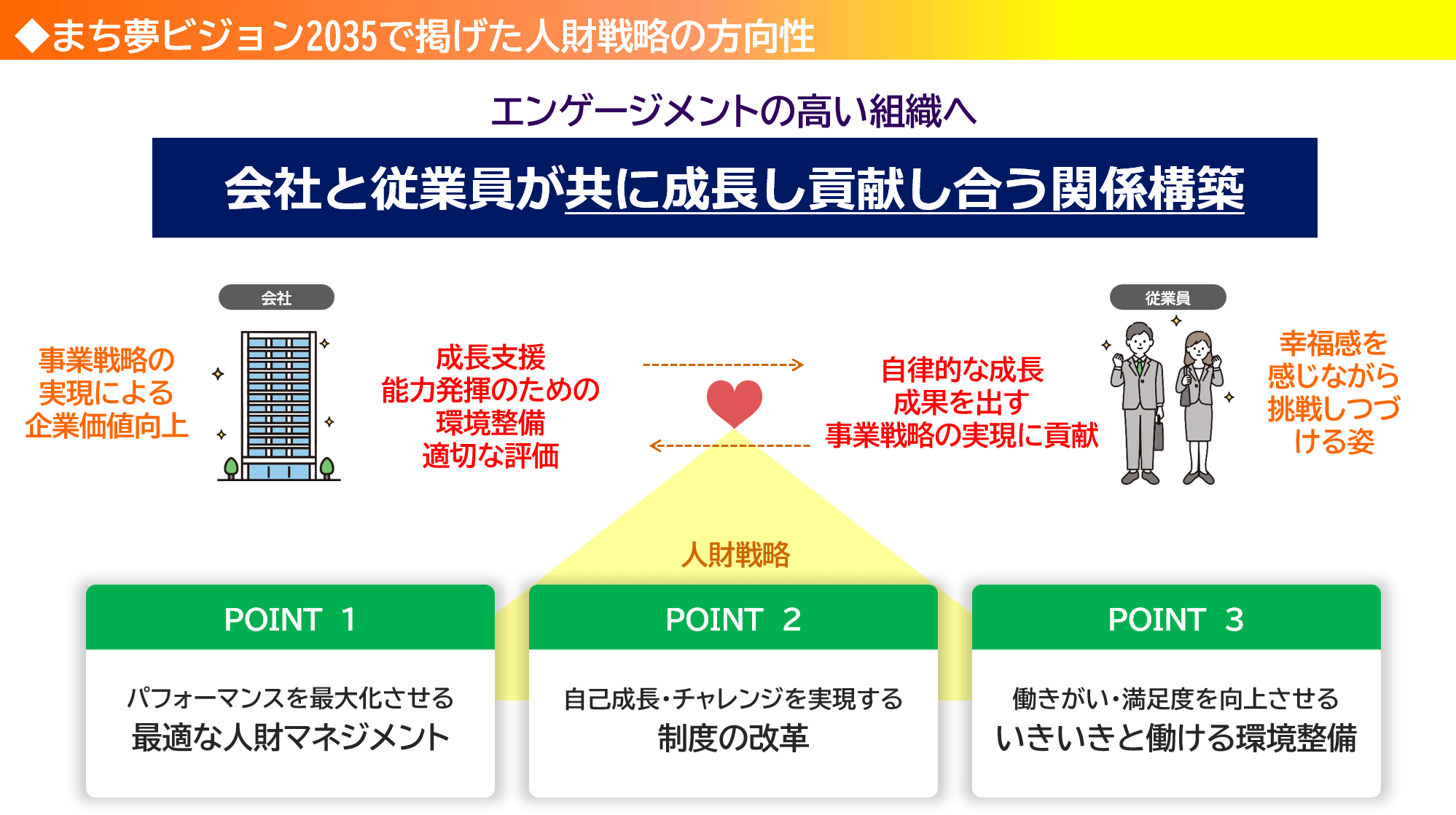

西鉄が2022年11月に公表した長期ビジョン「まち夢ビジョン2035」では、人財戦略の方向性を示す重要なキーワードとして「エンゲージメントの高い組織」を掲げている。果たして西鉄が考える「エンゲージメントの高い組織」には、どんな特徴があるのだろうか。

西鉄の人事部ではエンゲージメントを「会社と従業員が共に成長し、貢献しあう関係」と定義しています。会社は従業員のために成長支援と能力を発揮できる環境を整備し、従業員は働きがいや満足感を得ながら自律的に成長しチャレンジする。会社は従業員の成長と成果を適切に評価し、従業員は適切なフィードバックを受け充足感を感じてさらに挑戦し続ける。その結果が、事業の成功に結びついていく。

このように互いが結びつき、ポジティブなループを築いているのが「エンゲージメントの高い組織」です。人財戦略において「育成」は最重要のテーマ。まさに一丁目一番地の取り組みとして重きを置いています。

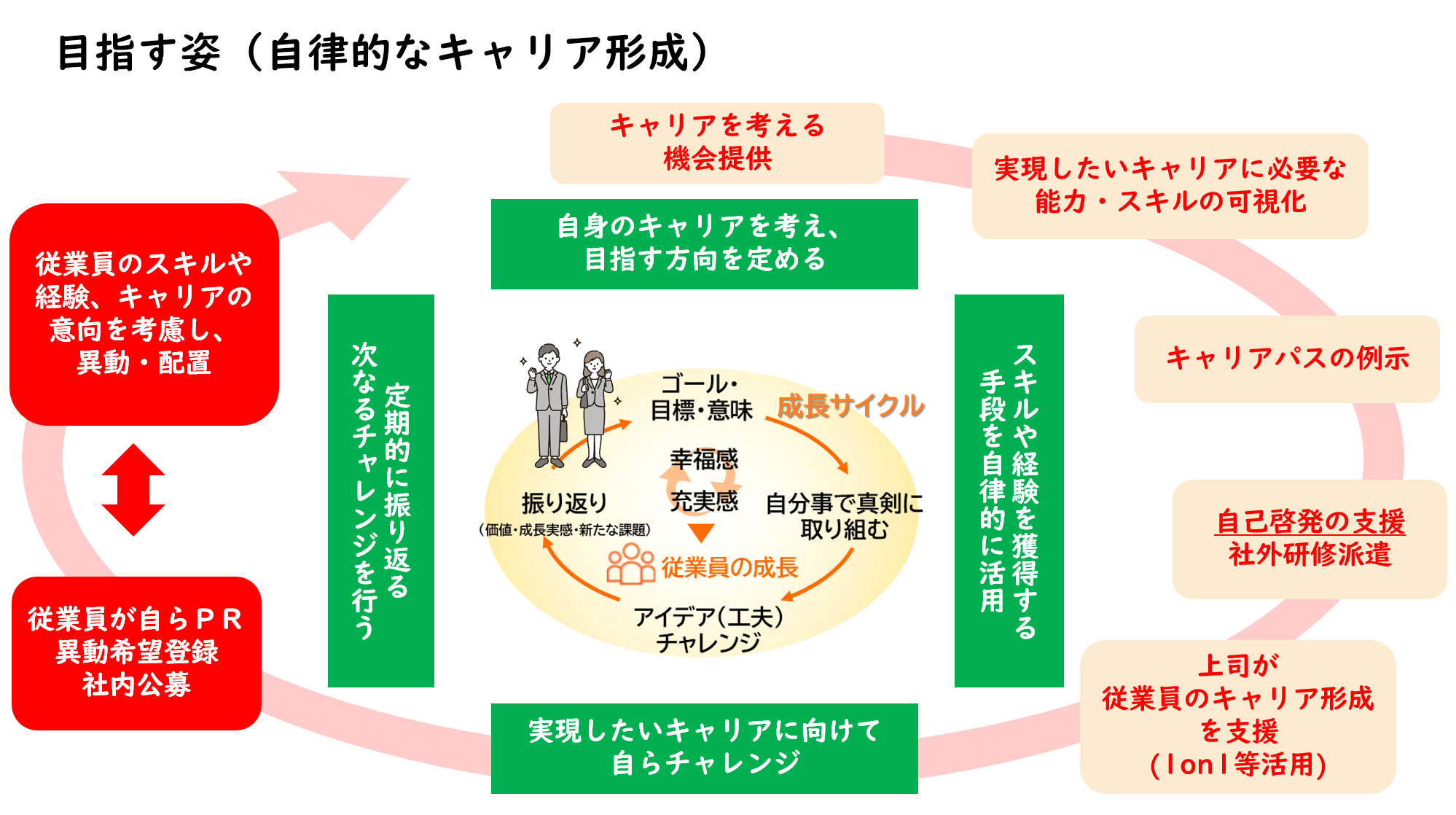

かつてのような組織的で一律的な研修だけでは、個々が望むキャリアパスの構築は難しい。となれば、従業員それぞれが自身の適性やニーズに合ったスキルを伸ばせる育成環境の必要性が高まる。そこで西鉄の人事部が着手しているのが、従業員の「学ぶ意欲」を尊重し、自己成長・チャレンジを支援する取り組みだ。

取り組みの一環である「自己啓発の支援」では、動画コンテンツサービス「GLOBIS学び放題」や、外部公開研修「リクルートマネジメントスクール」などにかかる費用の全額補助が受けられます。さらに、2024年度には資格の取得費用や合格時の祝い金、資格手当を受給できる「資格取得支援制度」を開始し、2025年4月からは自ら希望して自己啓発学習をする従業員に対して「キャリア開発手当(※)」を支給していく予定です。

(※)地域マーケット部門のみ

むろん「DX」や「グローバル」分野の人財育成についても抜かりはない。DXについてはDX・ICT部門と連携しながら全従業員向けにリテラシー研修を実施し、日常業務につなげるための知識習得をサポート。また、データ・デジタル技術活用に長けた人財の育成にも力を注いでいく。グローバルな人財の育成に向けては、世界中に海外事業展開をしている国際物流部門ではすでに「短期駐在員制度」など充実しているが、地域マーケット部門においても語学力向上支援としてオンライン英会話やTOEIC受講料を補助するほか、西鉄が主に東南アジアに展開する事業の海外視察を実施している。

さらに西鉄は近年、「1on1ミーティング」の強化にも積極的だ。1on1ミーティングは、年に6回ほど実施される上司と部下の一対一の面談で、従業員が「自身の将来のありたい姿」も考えつつ、仕事や自身のキャリアの目標に向けて取り組むべきチャレンジ・学習等について話し合う場だ。西鉄の人事部では1on1ミーティングのクオリティを向上させるため、今年から「管理職向けの研修」をスタートさせた。

従業員の自律的な成長の成否は、管理職の「マネジメント」にかかっていると考えています。管理職がいかに従業員のやりたいこと・やるべきことを可視化して、一人ひとりの主体性や創造性を重視した育成を実現できるかがキーポイント。「自分がどのレベルにあるのか」といった客観的な状況は本人には把握しにくいので、管理職による適切なフィードバックが進むべき方角を指すコンパスになります。

① キャリアを考える機会や1on1ミーティング等を通じて自らのキャリア・進むべき道を考える

② 目標実現に向けて自己啓発の支援や外部の研修を活用しスキルや経験を得る

③ 獲得したスキルや経験も活用しながら、新たなチャレンジを行う

④ 管理職による適切なフィードバックでチャレンジを振り返り、次の目標を探究する

進化した人財育成施策は、こうした従業員の自律的な成長サイクルをつくるためのもの。成長を望み、自ら行動する者にとって、これ以上ない仕組みが近い未来の西鉄に実現しようとしているのだ。

西鉄グループは昨年10月の発表で、「西鉄グループで働く従業員のありたい姿」を「西鉄グループの未来を自ら創る人財」とし、求められる行動を

5つ定めた。この指標からは、西鉄の求める人財像がくっきりと浮かび上がる。

〈西鉄グループの未来を自ら創る人財〉

・自ら気づき、考え、行動する

・気概と情熱をもって行動する

・多様な価値観と協働する

・社会、お客さまが求める価値を追求する

・しなやかに、スピード感をもって変化する

西鉄が元々、人財育成の方針として掲げていた3つの項目に「社会、お客さまが求める価値を追求する」「しなやかに、スピード感をもって変化する」が追加されて今の形になりました。「まち夢ビジョン2035」の実現のためには、5つすべてが重要なのですが、人事としては、今回追加された2つの項目に注目してほしいと思っています。

急速な変化により今までの価値観が通用しなくなっていく世の中で、社会、地域、お客さまに寄り添った濃(こま)やかなサービスを提供していくためには、「社会、お客さまが求める価値を追求する」行動により潜在的な社会のニーズを察知し、従業員それぞれが「しなやかに、スピード感をもって変化する」ことがますます重要になるからです。この2つは、これからの社会で活躍するために大切な資質だと思います。

では、成長した従業員たちが「西鉄で活躍したい」「ずっと働きたい」と思うような環境整備についてはどうだろう。西鉄では、従業員が自分の仕事に充足感を得られる、働きやすい職場環境の実現のため、昨年から「エンゲージメントサーベイ」を導入して取り組んでいるという。

※エンゲージメントサーベイ:従業員と組織のつながりを測定する調査システム。従業員の満足度やモチベーション、組織への貢献度、ビジョンや理念の習熟度などを数値化する

エンゲージメントサーベイのスコアは人事部で確認・分析し、待遇向上などの環境整備に繋げています。また、各職場の結果は管理職のあいだで共有し、数値が何を意味しているのかをそれぞれ分析します。職場の要望も吸い上げられるので、「この職場は今どのような状況で、どうやったらもっと良くなるのか」といった対策を練るのに有用なんです。

エンゲージメントサーベイを運用して分かったことは、待遇の向上だけではなく、成長した従業員がしっかりと活躍できる、新たなチャレンジができるフィールドを用意するのが大切だということ。「働きやすさ・働きがいを感じられる職場」の重要性を再認識しました。

一人ひとりの力がこれまで以上に重要視されていく――そんな未来に新たな価値をつくるためには、多様性をもった従業員の感性と成長が必要不可欠だ。石谷さんは「それぞれが西鉄グループの未来を自ら創る人財になれるように、人事として支援をしていきたい」と言葉に力を込めた。

着々と進められている西鉄の人財戦略。こうした変化のさなかでは、実際に働いている人たちの反応も気になるポイントだ。現場の声について石谷さんは次のようなエピソードを話してくれた。

昨年10月から11月にかけて人事担当役員を含めた人事部と従業員は、今後の人財戦略の方向性をテーマに対話会を開きました。さまざまな意見が飛び交う中で、多くの方の口から出たのが「この会社をもっとよくしていきたい。そのために自分も当事者として一緒に頑張りたい」という声です。この反応はとてもうれしかった。

「まち夢ビジョン2035」に描かれた世界はとても高い目標です。しかしながら、私たちには117年ものあいだ人々の暮らしを支えてきた歴史があり、先人たちから脈々と受け継いできた「世の中をより良くしたい」という想いがあります。

会社が紡いできた歴史と想いをつないでいくこと、時代の変化に対して柔軟に対応していくこと。この2つのバランスをうまく取りながら成長していけば理想の実現も夢ではないと思っています。

理想を描くのが人ならば、叶えるのも人。「やっぱり、人が大切なんです」と口にした石谷さん。その言葉には「西鉄はこれまでも、これからも人財を柱に突き進んでいく」という確固たる意志が宿っている。

西日本鉄道株式会社

人事部人財開発課・課長

2004年入社、経営企画部や、社内のプロジェクト担当(Gr会社構造改革・本社移転を契機とした働き方改革等)に従事。2020年より現部署に着任し、組織風土改革や人財育成を担当。

この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。