この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。

西鉄が「ペットフード事業」に乗り出した。2021年にスタートした西鉄社内のイントレプレナー制度「X-Dream(クロスドリーム)」をきっかけに生まれた新規事業で、テーマは「食物アレルギー体質の犬でも安心して食べられる手作り品質のごはん」だ。

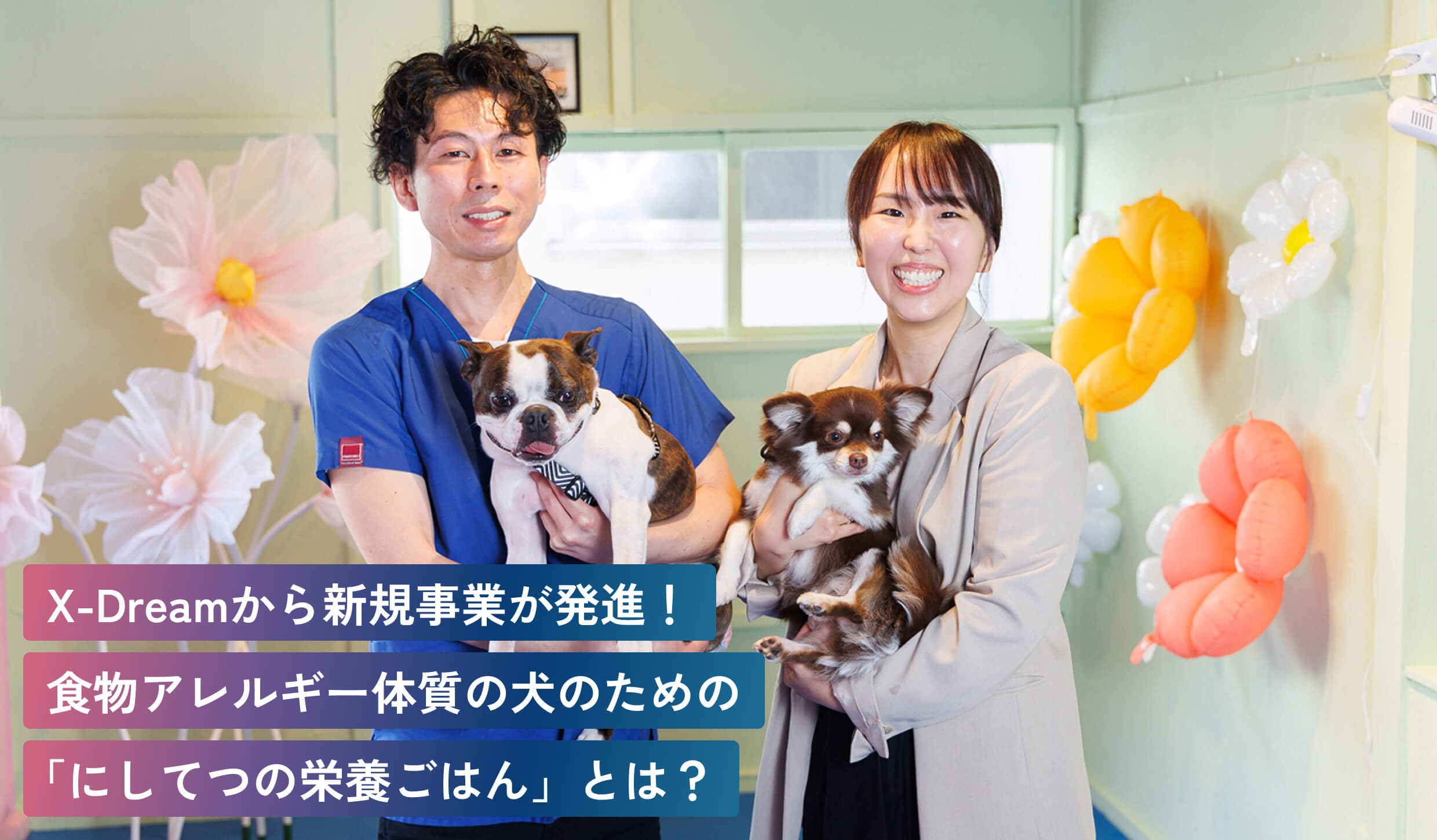

プロジェクトの発案者で事業化を目指す西鉄の新領域事業開発部の宮野奈々さんと、監修を務める「ふるせ動物病院」の古瀬拓先生の2人に、本プロジェクト立ち上げの背景と、愛犬の健康をサポートするにしてつの栄養ごはん「UFUFU FOOD」の開発について話をきいた。

人と同じように、犬にも食物アレルギーがある。特に多いのが特定のタンパク質に対するアレルギーで、ドッグフードに含まれる肉や卵、小麦などのタンパク質に反応して、「皮膚のかゆみ」や「涙焼け」(※1)、さらには「下痢や嘔吐」を引き起こすことがある。年齢を問わず、幅広い犬種で発症する可能性があり、多くの飼い主と愛犬を長年悩ませてきた。

※1涙が過剰に分泌され、目の周りの毛が茶色く変色してしまう症状。

近年では、食物アレルギーに配慮したドッグフードも数多く市販されている。しかし、そうした製品では症状が改善しない犬も一定数いるのが実情だ。プロジェクト発案者の宮野さんの愛犬も、市販のドライフードでは対応し切れない食物アレルギーに悩まされたという。

私の愛犬の場合、牛肉と乳製品、豚肉が合わず、それらを口にしてしまうと顔が真っ赤になってしまう体質でした。当時、市販の療法食ドッグフードをいろいろと試したのですが、どれも体質に合うものは見つからなくて。最終的にアレルゲンを避けるために、ごはんを手作りすることになりました。

プロジェクトの監修獣医師を務める「ふるせ動物病院」の古瀬先生によれば、食物アレルギーの療法食を与えているのに症状が改善しない理由には、既存の食物アレルギー用療法食の「製法」が挙げられるという。

多くの食物アレルギー用のドライフードは、タンパク質を化学的に「加水分解」して成分を細かくすることで、アレルゲンとして反応しにくくしています。ただ、この製法はタンパク質そのものを取り除いているわけではないので、根本的な解決にはならないと考えています。分解されたタンパク質の成分に対しても、「遺伝的に腸の働きが弱い子」や「生育環境で悪い菌が体内に入ってしまった子」などはデリケートに反応してしまうんです。

また、総合栄養食として流通する一般的なドライフードにも課題はあります。これらのフードの多くは、水分量の少ない乾燥状態のため、栄養の消化吸収率が低いことを前提に設計されており、足りない栄養素を人工的に補って成立させているんです。そういったドライフードが本当に健康にいいのだとしたら、人間だってそれを食べた方がいいという話になりますよね。

そうした犬でも食物アレルギーの反応を起こさない方法のひとつが「手作りごはん」だ。飼い主自身がいちから調理する手作りごはんならば、食材を自分で選ぶため、アレルゲンを避けることができる。実際に「ドライフードから手作りのごはんに切り替えた結果、皮膚トラブルが改善したという例は後を絶たない」と古瀬先生はいう。

私の体感では、手作りのごはんに切り替えた犬は涙焼けなどの皮膚トラブル症状が改善しただけでなく、ドライフードを食べている犬に比べて、健康寿命が2年くらい長い印象があります。ベルギーのペット火葬場での調査でも、食事内容によって寿命に3年近い差が出るという報告がありますし、愛犬の食事と健康寿命に相関関係があることは疑う余地がないと思っています。

愛犬の食物アレルギーとドッグフードの関係が明らかになるにつれ、「手作りごはんの良さ」は着々と世の中に広まってきている。ただ、その一方で、手作りがいいと分かっていても、「現実に実践できる飼い主は限られるのが実情だ」と宮野さんは言う。

毎朝、毎晩、愛犬の食事を手作りするのは、想像以上の負担になります。日々の忙しさや調理の手間が「関門」として立ちはだかってしまっているために、手作りへの切り替えに踏み切れない飼い主さんがとても多いんです。

もうひとつの問題が「栄養バランス」です。手作りごはんの栄養バランスを整えるのには栄養に関する知識が求められます。手作りへの切り替えを検討する飼い主さんの多くが、「市販の総合栄養食と違って栄養バランスが担保されない点が心配」と感じているんです。

プロジェクトの核となる製品にしてつの栄養ごはん「UFUFU FOOD」について、次でくわしく紹介していこう。

西鉄の新規事業開拓プログラム「X-Dream」では、リーダーである発案者が言わば「社長」となって「ビジョンの策定」や「事業計画書の作成」、「従業員の選任」などを取り仕切り、プロジェクトの事業化に向けて取り組んでいく。

宮野さんと古瀬先生のほか、管理栄養士を含む合計4名のメンバーとDEANくん・てんくんの2匹で構成されるプロジェクトチームは、手作り品質のレトルトごはん「UFUFU FOOD」のコンセプトを次のように定めた。

①ヒューマングレードの国産食材を使用

原材料は、人間も食べられる「ヒューマングレード」の安全な国産食材を西鉄ストアから調達。生の食材を調理するため、水分量が多く、消化しやすい。

②食物アレルギーに配慮したメニュー設計

食物アレルギーになりやすい牛肉や乳製品、小麦、卵などの食材は使用せず、単一の動物性タンパク質を使ったレシピのため、アレルゲンを避けやすい。

にしてつの栄養ごはん「UFUFU FOOD」は、動物性タンパク質は豚ひれ肉、真ダラ、鹿肉から1種、炭水化物はお米、さつま芋から1種を組み合わせた全6種類を用意。それ以外の野菜はすべて共通で、人参や小松菜、キャベツなどが使われている。動物性たんぱく質と炭水化物以外の原材料は、すべてのメニューで同じであるため、見た目にはそれほど大きな違いはないが、「タンパク質源を一種類ずつ変えながら試せる」という点が特長だ。

まずは“豚ひれ肉とお米”を試してみて、症状が出てしまったら、次は“真ダラとお米”、それでも合わなければ“鹿肉とお米”というように、タンパク質を順番に変えていく。さらに、米が原因かもしれないと感じたら“鹿肉とさつま芋”にするなどして、合わない食材を絞り込めるようにしています。

たとえば、卵を食べるとアレルギー反応で耳がかゆくなる人がいるとしましょう。その場合、卵を食べるのをやめさえすれば、大抵は翌日にはかゆみが収まります。犬も同じで、原因となる食材をピンポイントで取り除くだけで、犬の体はすぐに反応を変えてくれるんです。「動物性タンパク質が単一であること」の強みは、何か異常があったときにもアレルゲンを速やかに特定しやすい点にあります。

手作り品質のごはんの「パッケージ化」は、食物アレルギー体質の愛犬を救う選択肢の一つになるだけでなく、飼い主の「手作りをする関門」を低くすることにもつながる――古瀬先生は、今回のプロジェクトの社会的意義や自身の想いを次のように話してくれた。

手作り品質のドッグフードを商品化したいという想いは、私の中にもずっとありましたので、今回のプロジェクトに深く賛同しています。みんなが知ってる西鉄さんが、「手作りフードの良さ」を発信するのですから意義も大きい。一部の熱心な飼い主だけが知っていた知見が、より多くの人へ広がるための一歩になると感じています。このプロジェクトをきっかけに、手作りフードの良さがもっと広まってくれたら、私としてもすごく嬉しいですね。

すでににしてつの栄養ごはん「UFUFU FOOD」は、200頭以上の犬に対して試食を実施した。実際に試した飼い主の方々からは好評を得ているという。

にしてつの栄養ごはん「UFUFU FOOD」を1週間与えたワンちゃんの飼い主さんからは、「体質に合っていた」「皮膚がきれいになった」といった声をいただき、手応えを感じています。また、昨年10月に出店したイベント「わんだふる舞鶴公園」の会場や、公式インスタグラムのDMでは「どこで買えるの?」「いつ発売?」と嬉しいご質問をいただきました。

元々はまちづくりや住宅事業への興味から西鉄に入社し、情報システム部門で約6年間勤務してきた宮野さん。「X-Dream」への応募を検討し始めたころに構想していたのは、飼い主向けのアプリだったという。

当初は「愛犬の体質に合った市販のフードが見つかる」アプリを想定していました。ですが、「GxPartners」(※2)のメンターとのディスカッションを重ねる中で、「アプリだと問題が解決した瞬間に使われなくなる」「継続的な収益が見込めない」という指摘があったんです。それなら、ダイレクトに解決策を提供する、つまり「フードそのものを作ってしまえばいいのでは?」と、着想を広げていきました。

※2:草創期のスタートアップの支援に特化した、福岡の独立系ベンチャーキャピタル。X-Dreamでは全体支援やメンタリングを担っている。

「食物アレルギーを持つ犬」向けのフードは市場規模が小さいぶん、目を向ける大手メーカーは少ない。競合他社にも「手作り品質」で「アレルゲンの排除」に特化したフードはなかったこともあって、「ニッチであること」を強みとするフード製造に宮野さんは事業方針を改めた。

犬たちの健康を思い、商品開発の一つの軸として掲げていた思い――できるだけサプリメントに頼らずに生の食材を使って総合栄養食基準を満たす――こうしたドッグフードの開発には、専門的な知識や知見を有するチームメンバーの力が不可欠だったと振り返る宮野さん。古瀬先生に加え、管理栄養士の三苫朱里さんと愛犬家の高田菜実さんの2人を従業員として迎えた4人で、商品開発に取り組んだという。

開発は、古瀬先生の獣医師としての知見をベースに、管理栄養士の三苫さんに栄養素の計算をお願いし、高田さんの愛犬家としての意見を取り入れながら進めていきました。とはいっても食品製造に関しては全くの素人なので、全てが手探りの状態だったんですよね。

ええ、ワンちゃんの食事の栄養を計算するのは、私にとっても初めての経験でした。ワンちゃんに必要な栄養成分というのは人間とはだいぶ違っていて、「総合栄養食基準」を満たすとなると、クリアすべき数値は人間の食事摂取基準より多いくらいです。その点はとても苦労もしましたが、勉強にもなりましたね。

立ち上げ当初は、試作品を手作りで作っていたのですが、安全性確保のために人間用の加工食品と同じの基準の菌検査を実施していました。ただ、この壁がとても高くて。失敗を重ねた末に、食品製造コンサルタントの方の力を借り、製造工程を見直すことでようやくクリアすることができました。

苦労や失敗はありますが、世の中のワンちゃんのためになる「新たな取り組み」に関われるのは率直に嬉しいことですよね。私自身、ずっとペット関係の仕事をしたいと思っていましたし、自分の愛犬にも長生きして欲しいですから。毎日の仕事が、ワンちゃんの健康に関する知識の向上につながっている感覚です。

フードの試作品は高田さんの愛犬「DEAN」くんにも試してもらって、DEANくんの反応や高田さんの意見を商品にフィードバック。少しでもいい商品になるように、チーム一丸となって日々、試行錯誤の日々を過ごしています。

こうした歩みのなかで、宮野さんに起きた変化は「失敗に対する姿勢」だったという。

専任として着任した当初はなにをするにも失敗を恐れ、「石橋を叩いて渡る」ように進めていたのですが、あるとき、このままでは事業は進まないことに気がつきました。未知の領域へのチャレンジである以上、失敗は避けられません。失敗を恐れていては前には進めないのです。こうした状況で、背中を押してくれたのが「失敗して学ぶ」という「GxPartners」さんからの言葉。それからは「失敗から学び、進めばいい」「失敗を前提にチャレンジしよう」と考えられるようになりました。

「X-Dream」に挑戦する利点は、起業にまつわるサポートを受けながらゼロから立ち上げる力を養えられることにある。専任で事業に取り組める環境のなかで、従業員の採用やマネジメント、事業計画の作成や、在庫・売上の管理など、「経営」に関わるスキルを磨き、既存部門では得難い経験を積むことができたと宮野さんは話す。

社内起業だからこそ、社内のリソースをうまく活用して、自分のやってみたいことを最小限のリスクで挑戦できる。自主起業ではなかなか実現できないコラボレーションが生まれる点も、『X-Dream』の魅力だと感じています。

手作り品質のドッグフード開発の次なるステップとして、宮野さんたちは2025年6月30日から新商品や新サービスの応援購入ができるプラットフォーム「Makuake」にて、先行販売をスタートした。

まずは、6月30日~8月26日にかけて「Makuake」で先行販売を実施し、お客様の反応を見ていきます。「本当にニーズがあるのか」「どれほど共感されるのか」を検証する目的です。本番の販売は、11月1日「犬の日」を予定しています。

現在は6種類の基本メニューを展開しているが、今後は多様な食物アレルギーや味に好みがある犬にも対応できるよう「自社工房」の設立も視野に入れ、メニューの幅を広げていく予定だ。さらに、その先には「ペット×西鉄」の可能性を広げるビジョンがあり、ドッグフードを起点に、交通や観光、まちづくりへと展開していく構想だと宮野さんは話す。

まずは自分が一番関心のあるペットフード事業から始めて、いずれは「ペット×バス」「ペット×電車」といった西鉄の基幹事業とも掛け合わせていきたいと考えています。さらに「ペットと泊まれるホテル」や「ペットと行ける商業施設」といったペットフレンドリーなサービスを展開し、「命と暮らしを大切にするまちづくり」を実現できればと考えています。幸せなペットたちがまちに溢れることで、動物愛護文化を醸成し、最終的には犬猫殺処分ゼロに貢献することが私の目標です。

手作り品質の「ドッグフード」という小さな一歩が、やがて大きな社会課題の解決へとつながる。宮野さんがまいた未来のたねは、今、みずみずしく芽吹いたところだ。

取材場所

dog cafe/cafe Arrivederci カフェアリベデルチ

西日本鉄道株式会社

新領域事業開発部

食物アレルギー向けペットフード事業担当

2018年、西日本鉄道株式会社に入社。

IT推進部に配属され、その後インキューブ西鉄にシステム担当として出向。2023年にX-Dreamに応募。社長プレゼンののち、2024年4月より新領域事業開発部にて新規事業の開発を担当。2025年、ペット栄養管理士の資格取得。

2010年、酪農学園大学獣医学部卒業。

沖縄で再生医療や手作り食を使って治療を行う動物病院に勤務。

手作りご飯だけでは限界を感じ、ヒト医療で実践される抗加齢医学やサプリメントを用い治療する分子整合栄養医学(オーソモレキュラー)を学ぶ。

2019年、通常医療、栄養療法、再生医療を軸として診療している「ふるせ動物病院」を開業。本当の意味での予防医療やペットにやさしい治療を心がける。

ボストンテリア DEAN(愛称:ディン太郎)

2021年6月11日生まれ 男の子

ロングコートチワワ てん(愛称:てんてん)

2022年4月8日生まれ 男の子

この記事が「面白かった」「役に立った」と思ったら♡をクリックしてください。